Die bekannte Übersetzerin Swetlana Geier hat den Spruch geprägt: „Nase hoch beim Übersetzen“. Sie meinte damit, dass man sich innerlich nicht zu sehr am Wortlaut des Originals orientieren soll. Wie sieht der Übersetzungsalltag bei Ihnen aus, und folgen Sie auch einer solchen Maxime?

|

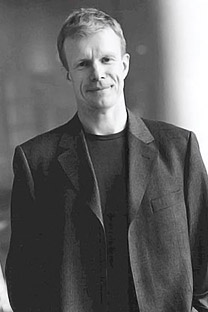

| Andreas Tretner. Foto: euk-straelen.de |

Andreas Tretner, geboren 1959 in Gera, übersetzte unter anderem Werke von Viktor Pelewin, Vladimir Sorokin und Boris Akunin, Alexander Etkind und Jáchym Topol. 2001 erhielt er den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds e.V.

Die Maxime von Frau Geier gefällt mir eigentlich gut. Es ist dabei sicher nicht gemeint, dass man ungenau übersetzen sollte, sondern dass es um den Gedanken hinter dem Werk geht, der übersetzt werden soll, und erst in zweiter Linie um den exakten Wortlaut.

|

| Dorothea Trottenberg. Foto: Pressebild |

Dorothea Trottenberg, geb. 1957 in Dortmund, übersetzte unter anderem Werke von Lew Tolstoi, Iwan Bunin, Wladimir Sorokin und Boris Akunin. Auch sie bekam 2012 den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds e.V. verliehen.

Ich versuche schon, relativ nah am Text zu arbeiten. Das hängt natürlich vom Material ab. Bei Tolstoi mit seinen langen Satzperioden versuche ich zum Beispiel, auch dieses Stilmittel beizubehalten und nicht alles in Einzelsätze zu unterteilen. Ich hatte kürzlich mit Pelevin Kontakt, ich übersetze gerade ein Buch von ihm, und er antwortete auf meine Fragen, dass es ihm nicht so wichtig sei, ob alles wörtlich übersetzt werde. Es ginge mehr um den guten sprachlichen Ausdruck und Klang. Es ist immer auch eine Frage der Selbstdisziplin, dass einem der eigene Stil nicht in das Werk durchbricht.

Sie übersetzen moderne russische Literatur. Welche Übersetzungen fielen Ihnen besonders schwer, welche besonders leicht?

Trottenberg: Man kann nicht sagen, etwas wäre besonders leicht. Selbst ein Krimi, zum Beispiel einer von Akunin, den ich übersetzt habe, wirkt zuerst nur wie eine leichte Aufgabe und hat dann doch sehr eigene Herausforderungen. Jedes Mal muss man eine andere Brille aufsetzen und andere Hilfsmittel verwenden – sich ganz einlassen auf den Text.

Tretner: Ich denke, die Idealsituation ist sogar, dass man anfangs denkt, das ist das Schwerste, was mir je passieren wird, und es dann Schritt für Schritt leichter wird, je mehr man sich einarbeitet. Ein usbekischer Autor, den ich übersetzen sollte, hat so stark mit surrealistischen Bildern gearbeitet, dass ich ihn zunächst gar nicht verstanden habe. Übersetzen ist dann wie blindes Autofahren. Ich musste ganz anders herangehen als sonst, mehr über das Ohr und den Rhythmus des Textes, bis er sich dann erschlossen hat und sich plötzlich leichter zu übersetzen anfühlte.

Die russische Literatursprache ist dafür bekannt, Wichtiges „zwischen den Zeilen” mitzuteilen, was sich oft nur denen erschließt, die sich in der russischen Sprache wie Kultur heimisch fühlen. Welche Dinge halten Sie für unübersetzbar, und welche Wege gehen Sie, wenn Sie vor einem solchen Problem stehen?

Tretner: Ich würde nicht sagen „zwischen den Zeilen“, denn die russische Literatursprache erlaubt einen vergleichbar reichen Ausdruck wie die deutsche, der sich erschließt, ohne dass man alle kulturellen Eigenheiten, Tabus und Wendungen kennen muss. Da ist etwa das Bulgarische ganz anders. Aber die Anredekultur im Russischen ist ein gutes Beispiel: Die Feinheiten der Koseformen bei Vornamen wie in Schischkins Briefroman „Briefsteller“, in dem die Anrede von Sascha zu Saschenka zu Saschka hin und her wandert, und ihre Bedeutungen bringen den Übersetzer ins Schwimmen, da er weiß, dass er ihre Aussage nie in dieser Kürze vermitteln kann.

Trottenberg: Das Russische ist oft sehr elliptisch, und ich stehe immer wieder in der Versuchung, den unausgesprochenen Kontext auszuformulieren und viel mehr Worte zu verwenden. Aber das Wort „unübersetzbar“ trifft es nicht. Es geht zwar immer etwas verloren, aber ich konzentriere mich lieber darauf, was ich übersetzen kann, statt auf das, was dabei verloren geht. Es gibt zum Beispiel Gesten, die in Sprache gefasst sind, die im Russischen sehr aussagestark sind. Wenn ein Russe beim Zählen an der Hand die Finger einknickt, sagt das im Originaltext viel aus, aber wie erkläre ich diese Geste im Deutschen, ohne dass sie übererklärt wirkt und den Sprachfluss unterbricht? Es ist ein Kontext, der im Deutschen automatisch und logischerweise fehlt. Alles Nonverbale, das im Russischen mit ein, zwei Worten schnell skizziert ist, wird immer eine große Herausforderung für mich als Übersetzerin bleiben.

Das Gespräch führte Balthasar von Weymarn.

Der diplomierte Filmproduzent der Hamburg Media School Balthasar von Weymarn arbeitet als Dramaturg für Filmproduktionen, produziert Hörspielreihen und schreibt für diverse Zeitungen. Er lebt in Berlin.

Alle Rechte vorbehalten. Rossijskaja Gaseta, Moskau, Russland

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!