Das Leben nach dem Krieg: Wie behandelte die Sowjetunion ihre Kriegsversehrten?

Der Tag des Sieges in Leningrad

Nikolaj Naumenkow/TASS„Hunderttausende Menschen ohne Arme oder Beine, die am Bahnhof, auf der Straße oder anderswo gestrandet sind und betteln. Das siegreiche Sowjetvolk beäugt sie vorsichtig. Orden und Abzeichen prangen auf ihrer Brust und dennoch betteln sie vor dem Gemüseladen um etwas Kleingeld. Das ist inakzeptabel! Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um sie los zu werden. Schicken Sie sie in die ehemaligen Klöster, auf Inseln… In wenigen Monaten wurden die Straßen von dieser Schande befreit. So entstanden die Armenhäuser.” Das schreibt der Kunsthistoriker Jewgeni Kusnezow über die Vertreibung versehrter Kriegsveteranen vom russischen Festland.

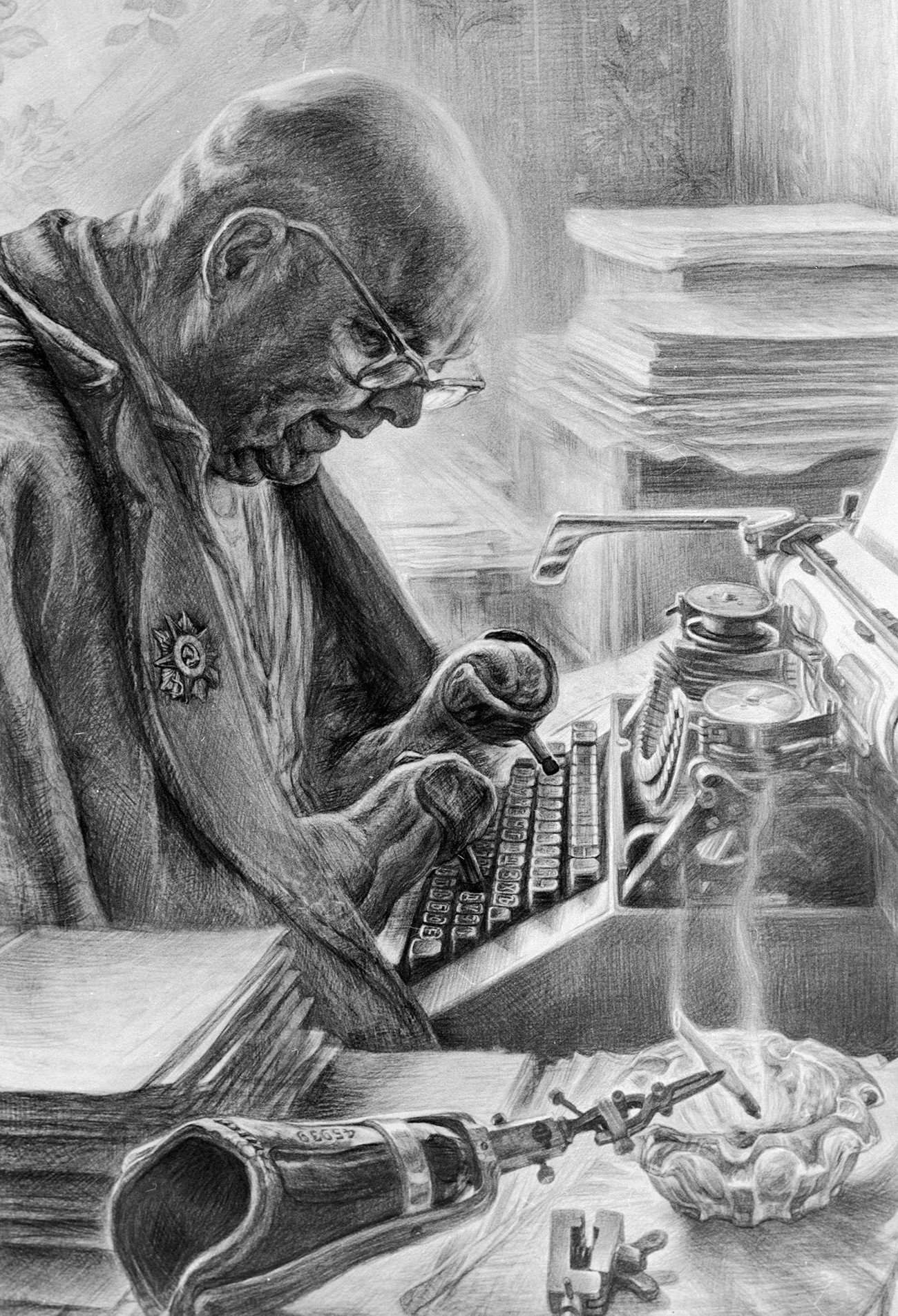

„Die Erinnerungen von der Front“ von Gennadij Dobrow: Boris Milejew aus Moskau tippt seine Memoiren mit seinen Handprothesen

Boris Babanow/SputnikEr arbeitete 40 Jahre lang als Führer im Kloster auf der Insel Walaam, einem der größten Sanatorien für Kriegsveteranen mit Behinderung. Seine emotionalen und oft anklagenden Worte werden der Realität jedoch nicht gerecht. Die Versehrten wurden tatsächlich sehr viel besser behandelt.

Das Volk der Samoware

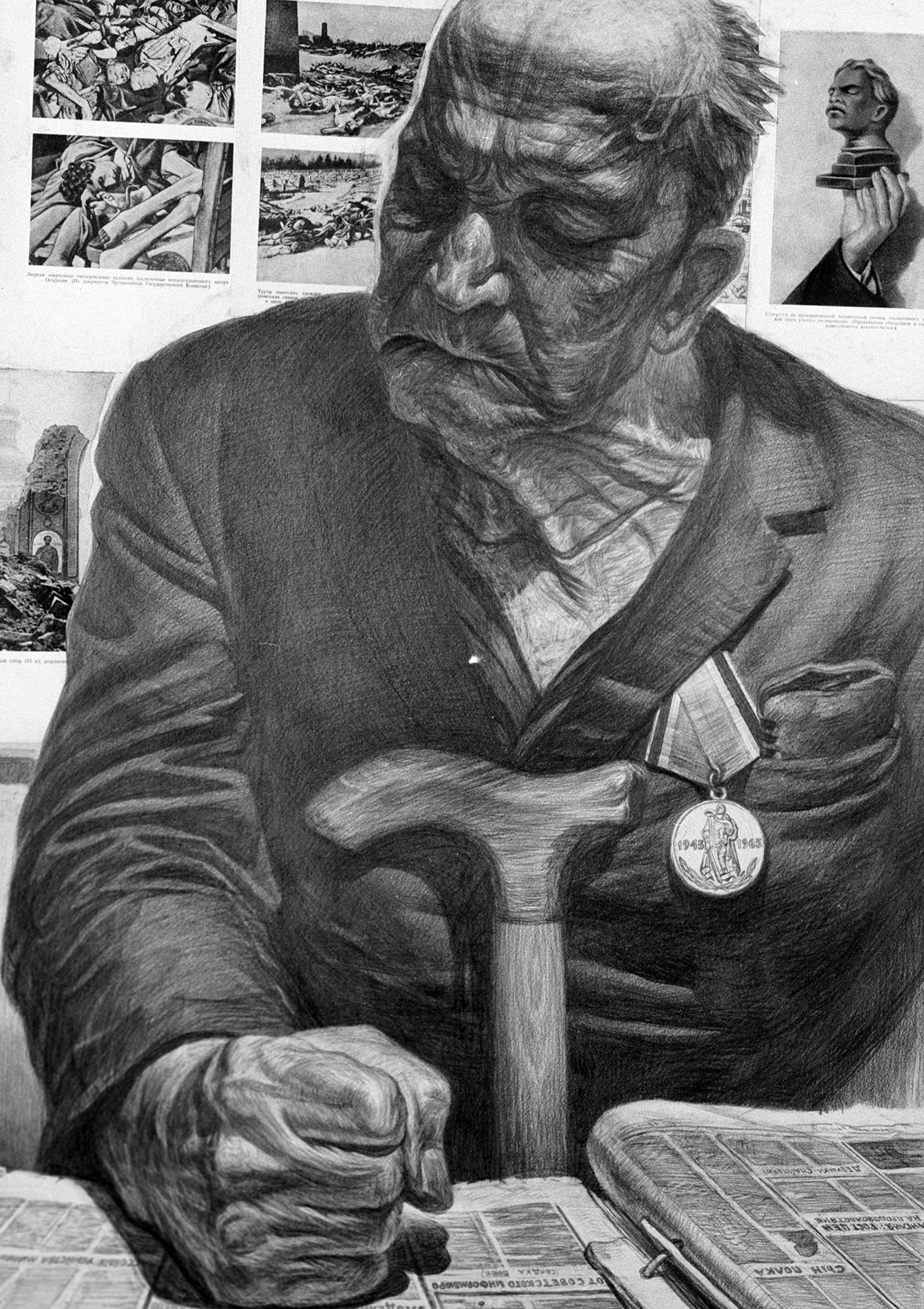

„Der unbekannte Soldat“ von Gennadij Dobrow: ein unbekannter Soldat, der im Krieg seine Gliedmaßen, Gehör und die Fähigkeit zu sprechen verloren hat

Boris Babanow/SputnikZahlen besagen, dass während des Zweiten Weltkriegs in der UdSSR rund vier Millionen Menschen aufgrund von Wunden und Krankheiten demobilisiert wurden, darunter etwa 2,5 Millionen Menschen mit Behinderungen, weitere 450 bis 500.000 Menschen, die Gliedmaßen verloren hatten. Sie wurden spöttisch „Samowar-Menschen” genannt, weil sie ohne Arme oder Beine einem Samowar ähnlich sahen. Gerüchten zufolge wurden behinderte Veteranen nach dem Krieg aus den Städten in ehemalige Klosteranlagen im Norden der Sowjetunion gebracht. Dies geschah angeblich in Nacht- und-Nebel-Aktionen. Das ist nicht nur schwer vorstellbar, es ist auch nicht wahr. Es gibt Quellen, die das widerlegen.

„Verbrannte durch den Krieg“ von Gennadij Dobrow: die ehemalige Militärfunkerin Julia Jemanowa aus Stalingrad, die ihre Gliedmaßen, Gehör und Sehkraft verloren hat

Boris Babanow/SputnikEduard Kotschergin, ein Sankt Petersburger Schriftsteller, beschrieb das Leben eines der durch den Krieg Amputierten im ehemaligen Goritzi-Kloster, das zu einem Sanatorium umgebaut worden war: „Bald nach seiner Ankunft in Goritzi wurde Wassili berühmt. Aus ganz Nordostrussland wurden Kriegsversehrte gebracht, Männer und Frauen ohne Arme und Beine. ‚Samoware‘, nannten die Leute sie. Wassili hatte mit all seiner Leidenschaft und Begabung für Musik einen ‚Samowarenchor‘ geschaffen und dem Leben so einen neuen Sinn gegeben. ... Im Sommer führten die weiblichen Betreuer ihre Patienten zweimal am Tag nach draußen, damit sie frische Luft schnappen konnten. Sie brachten sie zum steilen Ufer der Scheksna hinter der Klostermauer, wo sie sich im hohen Gras niederließen. Am Abend, wenn die Dampfer von Anleger zu Anleger fuhren, gaben die Samoware ein Konzert. Die Schiffspassagiere waren neugierig und stellten sich auf die Zehenspitzen, um sehen zu können, woher dieser kraftvolle und inbrünstige Gesang kam. Doch im hohen Gras konnten sie die Sänger mit ihren Beinstümpfen nicht entdecken...“

Nichts zu verlieren

„Requiem“ von Gennadij Dobrow: Georgi Sotow aus der Region Moskau

Boris Babanow/SputnikEs ist zu kurz gegriffen, zu sagen, dass die Sowjets diese Leute nur verstecken wollten. Viele von ihnen hatten Familien - aber konnten diese durch den Krieg verarmten und zerstörten Familien für einen Behinderten sorgen? Andererseits waren die kriegsbedingt Amputierten tatsächlich furchtlos, sie hatten nichts mehr zu verlieren und zögerten nicht, das Sowjetsystem offen zu kritisieren.

Aus dem Archiv von Andrei Wladimirowitsch Ledjukow

Russiainphoto.ruDer KGB hatte Berichten zufolge eine spezielle Abteilung, die die Aktivitäten der Kriegsversehrten überwachte. Aus diesem Grund sind so viele Dokumente aus den Sanatorien in den Archiven aufbewahrt worden. Dank des Forschers Witali Semjonow, der diese Archive ausgewertet hat, wissen wir heute, dass es kein Zwang war, in ein Sanatorium zu gehen und dass diese auch keineswegs Gefängnisse waren.

Die vermeintliche „Evakuierung“ der Behinderten begann um 1948. Der Staat bot Kriegsversehrten ohne Familie Unterkunft und Verpflegung an. Semjonow entdeckte in den Aufzeichnungen, dass viele der Veteranen wieder zu ihren Familien zurückgekehrt sind. 2012 schickte eine Studentin Aufzeichnungen an Semjonow, die sie im Sanatorium Andoga, Nikolskoje, Region Tscherepowez, gefunden hatte: „Diejenigen, die nicht laufen konnten, wurden an sonnigen Tagen an die Luft gebracht. Die Behinderten wurden systematisch medizinisch betreut. Täglich um 8 Uhr wurden alle Patienten untersucht, es wurden regelmäßig Medikamente verabreicht. Es gab drei Mahlzeiten am Tag und eine kleinere noch am Nachmittag. Die Kriegsversehrten wollten arbeiten, in der Bibliothek lesen, Pilze und Beeren sammeln. Verwandte kamen fast gar nicht zu Besuch. Viele der Kriegsversehrten heirateten junge Kriegswitwen und gründeten mit ihnen eine neue Familie. Das Sanatorium existierte bis 1974.”

„Der Befreier von Budapest“ von Gennadij Dobrow: Alexei Tschcheidse, der sich selbst einen „Prothese-Mann“ nannte

Boris Babanow/SputnikNach Kusnezows Schriften dagegen war das Armenhaus des Klosters Walaam fast wie ein Konzentrationslager mit winzigen Essensrationen und furchtbaren Bedingungen. Aber Semjonow weist auf die Bewohnerzahlen hin: 1952 - 876, 1953 - 922, 1954 - 973, 1955 - 973, 1956 - 812, 1957 - 691. Dies zeigt eindeutig eine relativ niedrige Sterblichkeitsrate für eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Die Kriegsversehrten kamen auch nicht, wie oft behauptet, aus „der ganzen UdSSR” dorthin. Meist wurde sich um eine Unterbringung in der Heimatregion bemüht. Es gab Angebote, als Schuhmacher oder Buchhalter zu arbeiten. Viele Briefe und Dokumente belegen, dass die Kriegsversehrten jederzeit nach Hause gehen durften, wenn sie denn eines hatten.

„Zurück von einem Spaziergang“ von Gennadij Dobrow: Walentina Kowal aus der Region Omsk

Boris Babanow/SputnikAuch durften sie sich außerhalb der Einrichtung frei bewegen. Viele taten dies auch und gingen regelmäßig in die Stadt, um sich zu betrinken. Häufig wurden sie dann von der Polizei zurückgebracht. Auch vor dem Gesetz waren die Versehrten im Vorteil. Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Sanatoriums erinnert sich: „Einmal hat mich ein früherer Sträfling in der Küche angegriffen - ein kräftiger Kerl mit Beinprothese. Aber man durfte sich nicht wehren, man musste sich schlagen lassen, denn vor Gericht hatte man sonst schlechte Karten. Er hat mich geschlagen und ich durfte nichts dagegen unternehmen. Doch dann kam der stellvertretende Direktor und schlug den Angreifer so heftig, dass dieser zurückwich. Er wusste, dass er zuerst etwas falsch gemacht hatte und verzichtete auf eine Anzeige.”

„Ruhe unterwegs“ von Gennadij Dobrow: Alexej Kurganow aus der Region Omsk

Boris Babanow/Sputnik>>> Zweiter Weltkrieg: Wie sah der Alltag sojwetischer Soldaten an der Front aus?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!