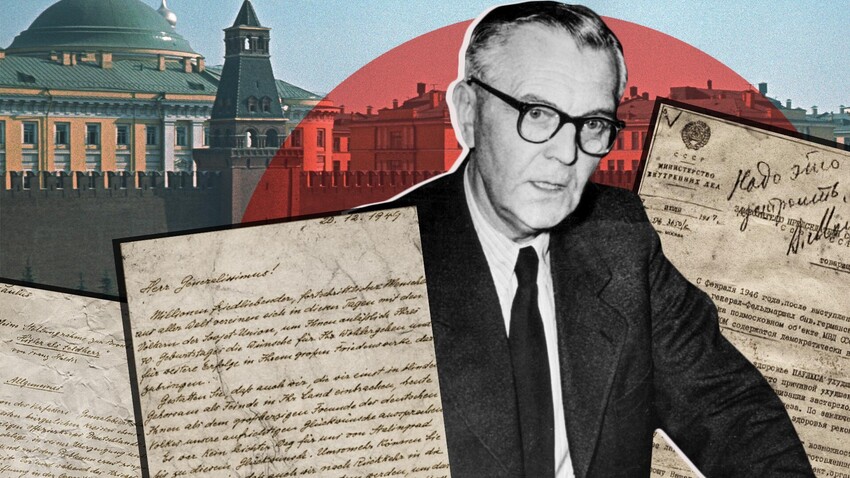

Privathaus, Diener und Privilegien: Wie der ehemalige Feldmarschall Paulus in der UdSSR lebte

„Paulus! Schäme Dich, deutsche Luft zu atmen! <...> Du bist ein solcher Schuft, dass nicht einmal ein Hund ein Stück Brot von Dir nehmen würde“, so lautete einer von mehreren Dutzend anonymen Briefen, die während des Nürnberger Prozesses aus verschiedenen Teilen Deutschlands an Friedrich Paulus geschickt wurden. Bei dem Prozess trat Paulus als Zeuge der sowjetischen Anklage auf. Die Sowjets erlaubten ihm aus Angst um sein Leben nicht, in Deutschland zu bleiben.

Friedrich Paulus beim Nürnberger Prozess.

Jewgenij Chaldei/Global Look PressIm Frühjahr 1946 kehrte der Feldmarschall aus Nürnberg in die UdSSR zurück. Von diesem Moment an galt er nicht mehr als Kriegsgefangener, sondern als Gast der sowjetischen Regierung.

Nach seiner Ankunft wurde Paulus in der Datscha des Innenministeriums in dem Dorf Tomilino bei Moskau untergebracht. Er hatte einen Leibarzt, einen Koch, einen Ordonnanzoffizier (Erwin Schulte) und einen Adjutanten (Wilhelm Adam). Bei ihm wohnten auch die Generäle Walther Kurt von Seydlitz-Kurzbach, Vincenz Müller und Walther Schreiber, die während der Schlacht von Stalingrad in Gefangenschaft geraten waren.

In der Mitte des Bildes, zwischen Paulus und Generalmajor Iwan Laskin, Stabschef der 64. Armee, steht der persönliche Adjutant des gefangenen Feldmarschalls, Wilhelm Adam.

Archive photoDie Haftbedingungen des ehemaligen Feldmarschalls waren weit besser als die vieler Sowjetbürger. Er hatte ein Holzhaus, eigene Bedienstete und die Möglichkeit, zu einer Ausstellung oder einem Konzert nach Moskau zu reisen. Was Paulus jedoch fehlte, war der Kontakt zu seiner Familie.

Erst fast ein Jahr nach Kriegsende — am 20. April 1946 — durfte er einen Brief an seine Frau Constance Elena schreiben. Am 10. Juni erhielt er eine Antwort, in der sie schrieb, sie hätte gewusst, er sei nicht mehr in Gefangenschaft, und sich freue, dass er gut behandelt werde. Sie sagte, sie warte auf seine Rückkehr. In dem Brief schrieb sie auch: „Wenn du es willst, werde ich mit dir bis ans Ende der Welt gehen.“

Constance Elena starb 1949, ohne ihren Mann je wiederzusehen. Paulus wurde ein Treffen mit ihr nach seiner Rede beim Nürnberger Prozess angeboten, er lehnte das jedoch kategorisch ab, „damit niemand dachte, dass der Besuch die Bezahlung für seine Rede vor dem Internationalen Gerichtshof war“.

Behandlung auf der Krim

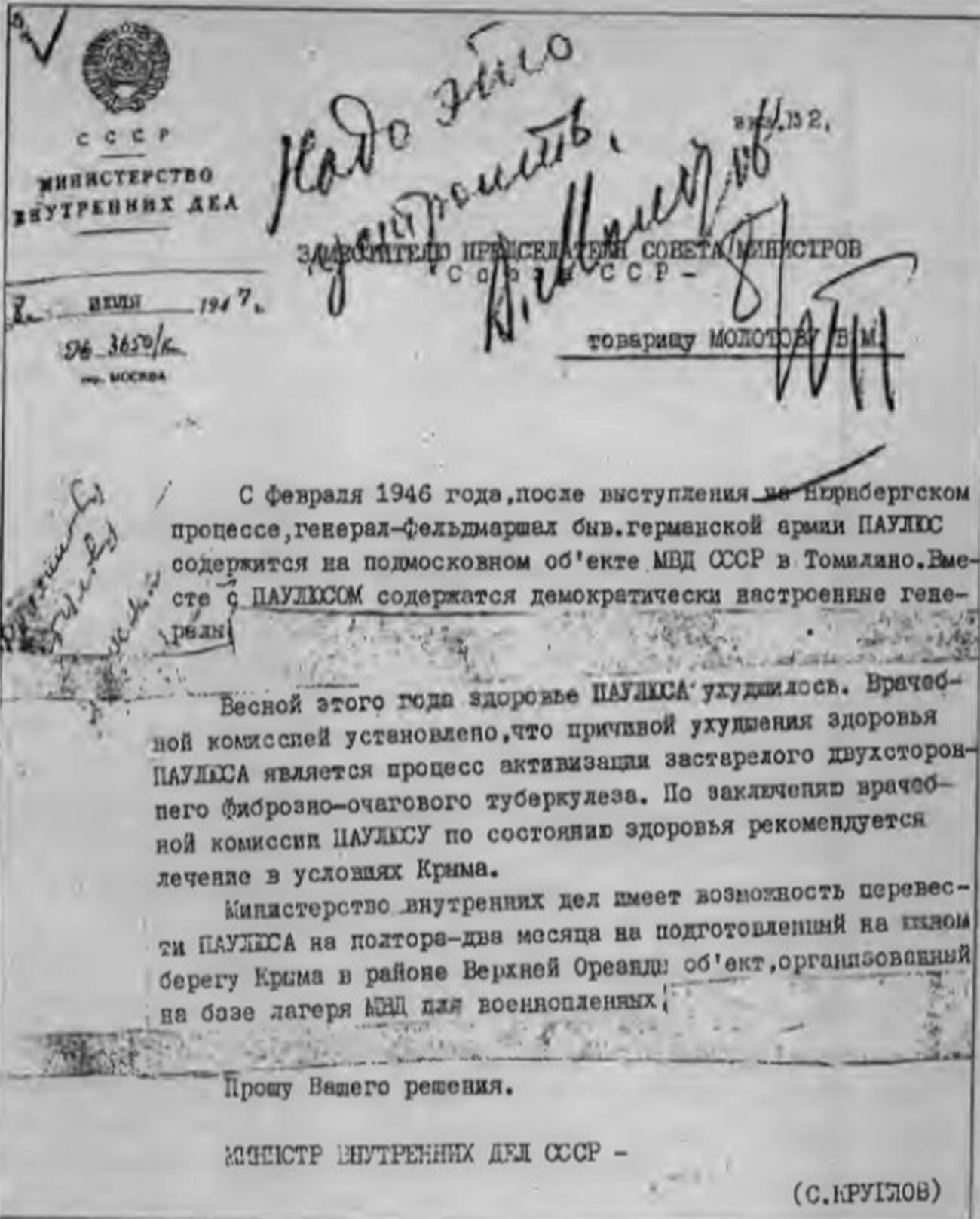

Im Frühjahr 1947 verschlechterte sich Paulus' Gesundheitszustand. Am 8. Juli sandte der Innenminister der UdSSR Sergej Kruglow einen schriftlichen Bericht an den Außenminister Wjatscheslaw Molotow, in dem er mitteilte, dass der deutsche Feldmarschall an einer fortschreitenden Tuberkulose erkrankt sei und „gemäß der Diagnose der medizinischen Kommission ,,,, Paulus aufgrund seines Gesundheitszustands eine Behandlung auf der Krim empfohlen“ werde. Kruglow bat um die Erlaubnis, „Paulus für eineinhalb oder zwei Monate in eine vorbereitete Einrichtung an der Südküste der Krim in der Nähe von Werchnjaja Oreanda zu verlegen“. Oben auf dem Brief stand mit der Hand von Molotow geschrieben: „Alles Notwendige veranlassen!“. Zusammen mit Paulus gingen Müller und Schreiber auf die Krim.

Das schriftliche Bericht von Sergej Kruglow an Wjatscheslaw Molotow.

Archive photoDie Behandlung von Paulus wurde geheim gehalten. Das tägliche Taschengeld betrug 26 Rubel — bei freier Kost und Logis bedeutete das einen guten Zuschuss für den Urlaub. Zum Vergleich: Ein Kilo Weißbrot kostete 5,5 Rubel, ein Dutzend Eier 12 Rubel und der durchschnittliche Monatslohn lag bei 500-600 Rubel.

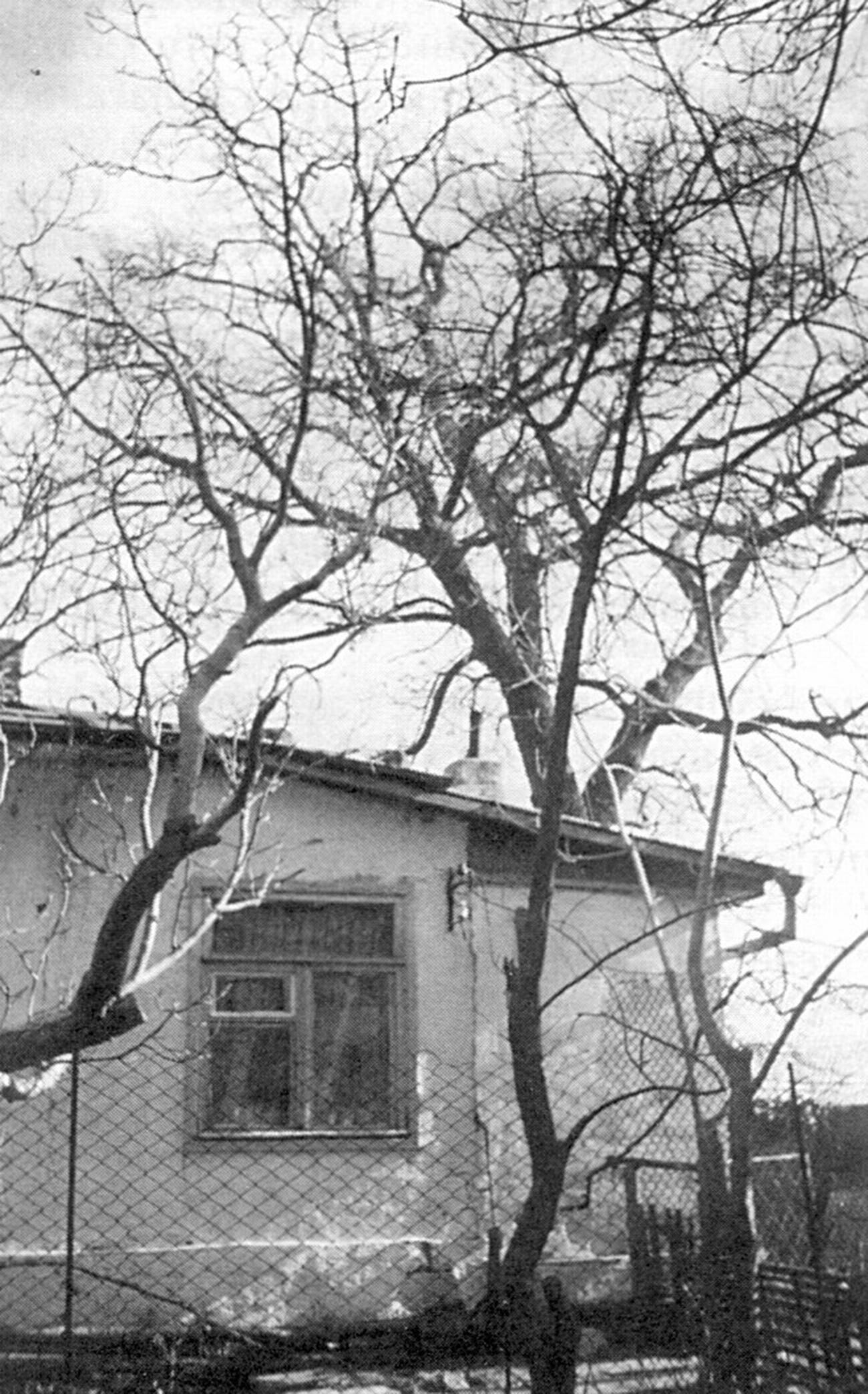

Schlafzimmerfenster des Paulus-Hauses in Werchnaja Oreanda.

E. MorosowaAuf der Krim fühlte sich der ehemalige deutsche Offizier viel besser. Nach etwa zwei Wochen an der Schwarzmeerküste schickte er einen Dankesbrief an Oberstleutnant Gargadse vom Operativen Stab der Hauptverwaltung für Kriegsgefangene und Internierte (GUPWI), in dem er schrieb, dass ihm das tägliche Baden gut tue und er hoffe, dass sich sein Ziel, auf der Krim zu bleiben, erfüllen werde. Er unterzeichnete den Brief mit den Worten: „In dankbarer Gesinnung verbleibe ich Ihr sehr ergebener Fr. Paulus“.

Paulus' Tätigkeit in der UdSSR

Im Sommer 1946 kam ein Vertreter der GUPWI, Fjodor Parparow, zu Paulus und schlug ihm die Gründung einer neuen Organisation, des Demokratischen Bunds deutscher Kriegsgefangener in der UdSSR, vor, die von Paulus geleitet werden sollte. Paulus leistete gründliche Arbeit und formulierte detailliert die Grundsätze, nach denen eine SED-Zelle unter den Kriegsgefangenen aufgebaut werden sollte. Es war geplant, dass sie ein Teil der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) sein sollte. Dies entsprach jedoch nicht der Absicht der sowjetischen Behörden. Paulus redigierte seinen Entwurf, aber die Organisation wurde letztendlich nie gegründet.

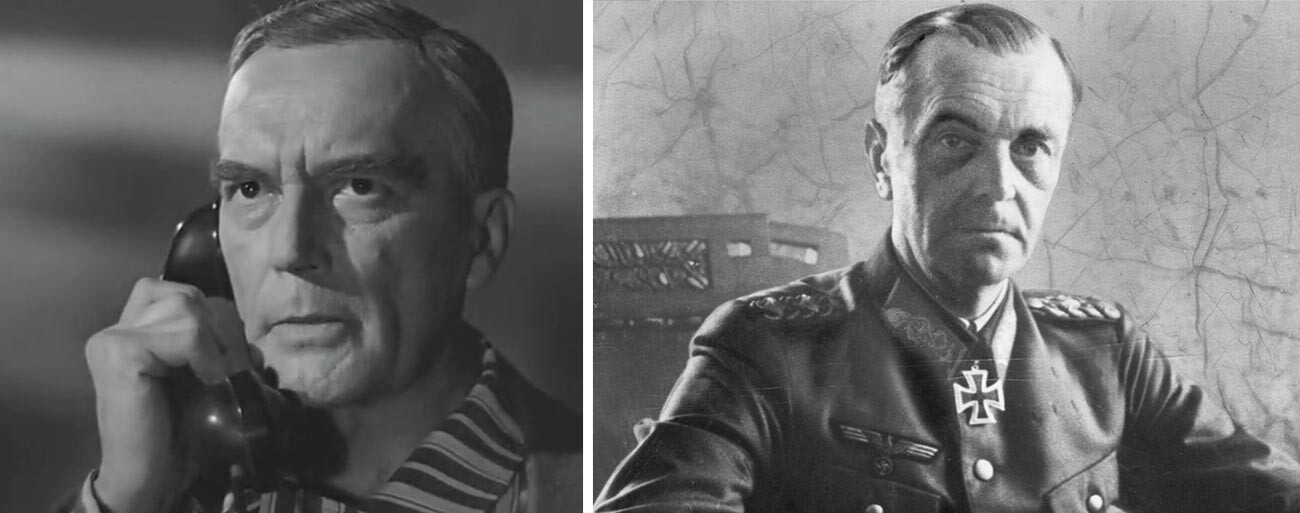

In Tomilino begann Paulus seine wissenschaftliche Arbeit. Die Militärhistorische Abteilung des Generalstabs der Streitkräfte der UdSSR beauftragte ihn und Seydlitz, unabhängig voneinander einen Bericht über den Verlauf der militärischen Operationen in Stalingrad zu schreiben. Im Herbst 1947 beriet der ehemalige Feldmarschall der Wehrmacht die Filmcrew, die an dem zweiteiligen Film Die Schlacht von Stalingrad arbeitete. Er kam 1949 in den Verleih.

Der Schauspieler Wladimir Gaidarow im Film "Schlacht von Stalingrad" / Generalfeldmarschall Friedrich Paulus.

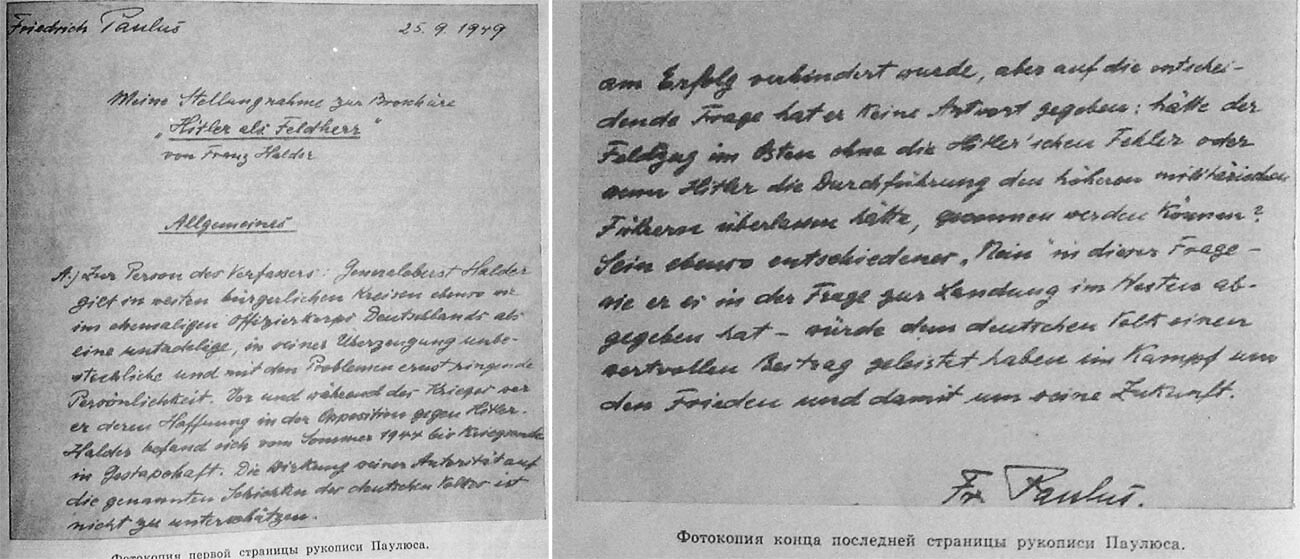

Wladimir Petrow/Mosfilm,1949; Global Look PressPaulus schrieb eine Reihe von Manuskripten, die jedoch von den Wissenschaftlern sowohl in Russland als auch in Deutschland außer acht gelassen wurden. Er analysierte kritisch die 1949 in München veröffentlichte Broschüre Hitler als Feldherr von Generaloberst Franz Halder, in dem der Autor versuchte, Hitler als Alleinschuldigen an der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg darzustellen. In der Zeitschrift Militärhistorisches Magazin vom Mai 1962 heißt es: „Paulus nimmt keine detaillierte Analyse von Halders Pamphlet vor <...>, sondern konzentriert sich darauf, die grundlegenden Legenden zu widerlegen, die der Autor vorbringt, und die einseitige Untersuchungsmethode zu kritisieren, die die wichtigsten und bestimmenden Aspekte des Krieges ignoriert.“

Das Friedrich Paulus' Manuskript der kritische Analyse der Broschüre von Franz Halder "Hitler als Feldherr".

Paulus wies Halders Vorstellung zurück, dass der Führer allein die Schuld an der Niederlage Deutschlands trage. „Das Wichtigste, was Deutschland am Sieg im Krieg gehindert hat und was von Halder ignoriert wird, ist ‚die Macht der Sowjetunion im weitesten Sinne des Wortes, die sie während des Krieges demonstriert hat‘.“ In seiner Analyse, die ebenfalls in demselben Magazin veröffentlicht wurde, schreibt Paulus, dass „Hitler kein revolutionärer Diktator“ war, wie Halder ihn darstellt, sondern „ein bestialischer Vollstrecker des Willens der deutschen und internationalen Industrie- und Finanzbosse, deren Interessen er rücksichtslos verteidigte“.

Paulus' Repatriierung

Der ehemalige Feldmarschall bat die sowjetischen Behörden mehrmals, seine Rückkehr nach Deutschland zu erwägen, doch seine Bitten blieben unbeantwortet.

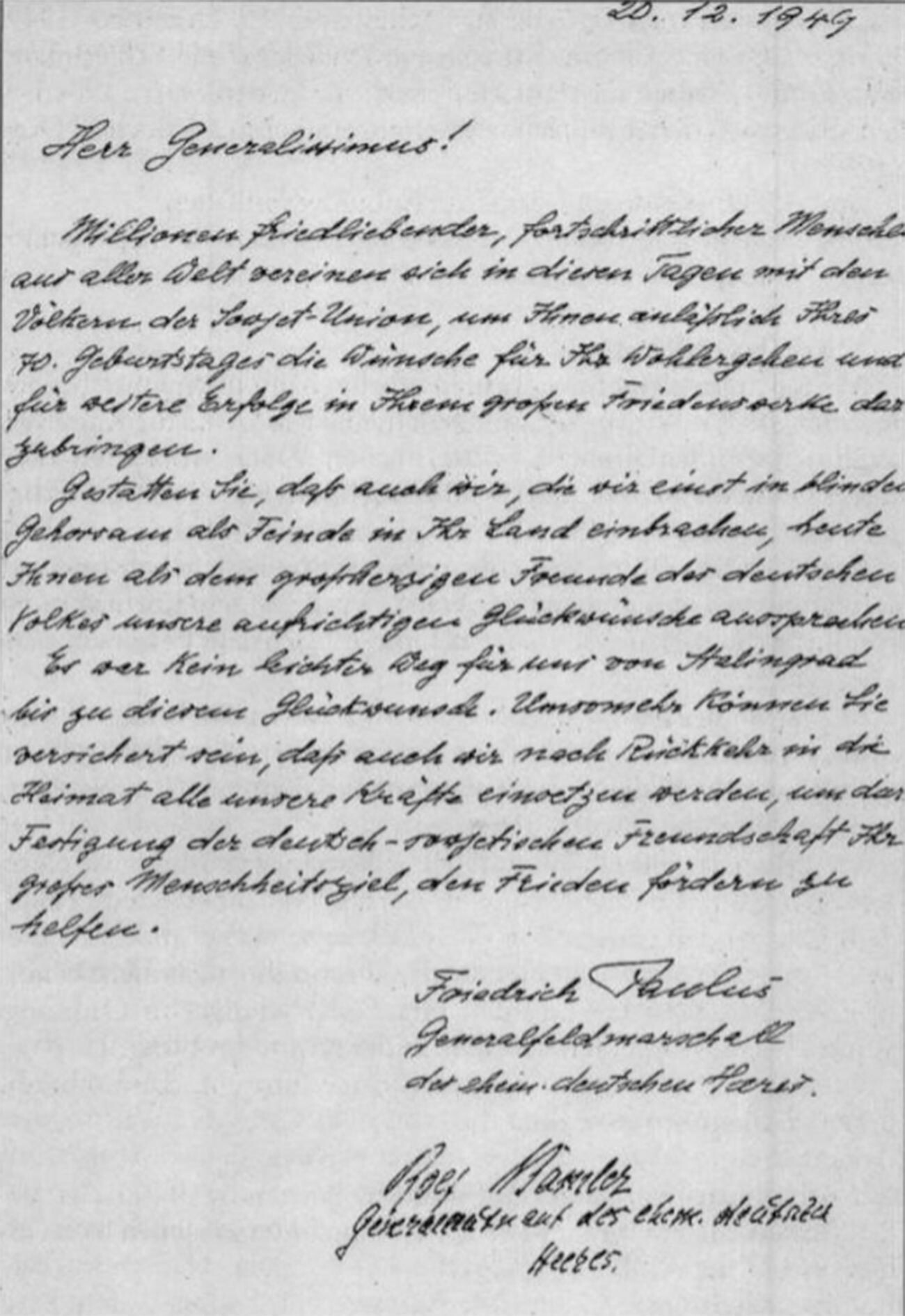

Paulus war klar, dass sein Schicksal von Josef Stalin abhängt, und so schrieb er im Dezember 1949 gemeinsam mit Generalleutnant Rudolf Bamler ein Glückwunschschreiben zum 70. Geburtstag des „Herrn Generalissimus“. „Es war kein leichter Weg für uns von Stalingrad bis zu diesem Glückwunsch“, schrieb der ehemalige deutsche Feldherr. Nachdem sie „als Feinde in blindem Gehorsam“ in die UdSSR eingedrungen waren, beglückwünschten sie Stalin nun aufrichtig als „großherzigen Freund des deutschen Volkes“.

Glückwünsche von Paulus und Rudolf Bammler zum 70. Geburtstag Stalins.

Archive photoBemerkenswert ist, dass der Brief von Paulus mit „Generalmarschall des ehem. deutschen Heeres“ und nicht mit „Ehem. Generalmarschall des deutschen Heeres“ unterzeichnet ist. Rudolf Bamler unterzeichnet ebenso als „Rolf Bamler, Generalleutnant des ehem. deutschen Heeres“.

Bamler wurde 1950 in die DDR repatriiert. Paulus hingegen konnte erst nach Stalins Tod, im Herbst 1953, zurückkehren, unter der Bedingung, dass er in der DDR leben würde. Am 24. Oktober verließ er die Hauptstadt der UdSSR für alle Zeiten in einem Schlafwagen 1. Klasse mit dem Kurierzug Nr. 3 aus Moskau nach Berlin. Vor seiner Abreise verfasste der Feldmarschall eine Erklärung an die sowjetische Regierung, an deren Ende er schrieb, er wolle die Sowjetunion nicht verlassen, ohne dem Sowjetmenschen zu sagen, dass er einst als Feind in die UdSSR gekommen sei und nunmehr sie als Freund verlasse.

Leben unter der Kontrolle der Stasi

Nach seiner Ankunft in Deutschland zog Paulus nach Dresden. Er erhielt eine dreistöckige Villa mit Garten und Bediensteten im Stadtteil Weißer Hirsch. Nur die Parteielite in Ostdeutschland konnte mit solchen Bedingungen rechnen.

Villa und Wohnort von Generalfeldmarschall Friedrich Wilhelm Ernst Paulus in Dresden Oberloschwitz.

Lupus in Saxonia (CC BY-SA 4.0)Alle Personen, die in der Villa arbeiteten, waren Mitarbeiter und Informanten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, der Stasi. Laut Thorsten Dietrich, dem Biographen von Paulus, war der Fahrer des ehemaligen Feldmarschalls immer in dessen Nähe und war ein Stasi-Informant, auch die Nachbarn berichteten über alles, was in der Villa geschah, da sie ebenfalls vom Ministerium für Staatssicherheit angeheuert worden waren. Das ganze Haus wurde verwanzt und alle Worte und Handlungen von Friedrich Paulus waren bekannt. In den Stasi-Berichten wurde die Villa als „Objekt Terrasse“ bezeichnet.

Paulus erhielt ein Auto, einen Adjutanten und das Recht, seine eigenen Waffen zu tragen. Seine Lieblingsbeschäftigung war es, seine Pistole zu zerlegen und zu putzen. Der Legende nach tat er dies so oft, dass ein Agent seinen Vorgesetzten gegenüber einmal die Befürchtung äußerte, Paulus könnte sich selbst erschießen. Die Antwort der Stasiführung lautete: „Wenn er sich in Stalingrad nicht erschossen hat, warum sollte er es jetzt tun?“

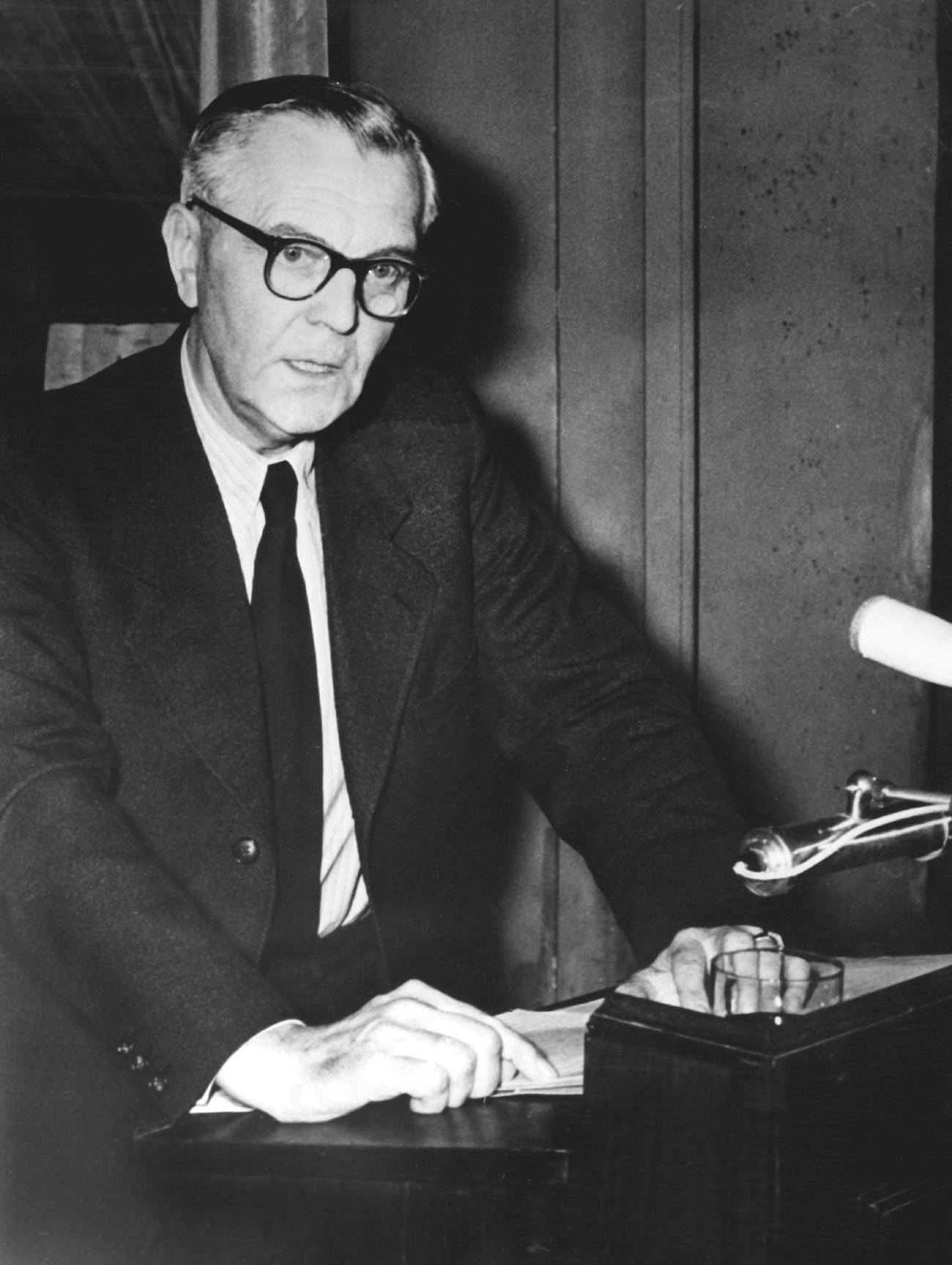

Friedrich Paulus auf der Pressekonferenz am 2. Juli 1954 im Ost-Berlin.

Legion MediaIn Dresden las Paulus an der Höheren Offiziersschule Vorlesungen über die Schlacht an der Wolga. Wie Wilhelm Adam, der unter Paulus in der UdSSR gedient hatte, in seinem Buch Die Katastrophe an der Wolga. Erinnerungen des Adjutanten F. Paulus’ schreibt, für die Rede fertigte Paulus „aus dem Gedächtnis, sowie auf Grund von Gesprächsnotizen mit Generälen und Offizieren des deutschen Generalstabes <...> schematische Karten an“.

Berlin, Friedrich Paulus bei Pressekonferenz.

Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0)Auf Initiative von Paulus fand am 29. Januar 1955 ein Treffen ehemaliger deutscher Offiziere aus der DDR und der BRD statt. Adam erinnert sich, dass sie zu den Klängen des deutschen Soldatenliedes „Ich hatt' einen Kameraden“ den Gefallenen die Ehre erwiesen. Die Rede von Paulus auf der Versammlung hinterließ bei den Anwesenden einen tiefen Eindruck. Er plante, die Geschichte der Schlacht von Stalingrad zu schreiben, konnte dies aber bis zum Ende seines Lebens nicht mehr tun, da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte.

Friedrich Paulus, Generalfeldmarschall der ehemaligen Wehrmacht, starb am 1. Februar 1957, am Vorabend des 14. Jahrestages der Kapitulation seiner Armee.

Paulus' Leiche wurde eingeäschert. Die Urne mit der Asche wurde auf dem Baden-Badener Friedhof in Westdeutschland neben seiner Frau beigesetzt.

Baden-Baden-Hauptfriedhof-Grabmal Friedrich Paulus.

Gerd Eichmann (CC BY-SA 4.0)>>> Paulus: Wie ein Feldmarschall der Wehrmacht zum Trumpf der Sowjetunion beim Nürnberger Prozess wurde

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!