„Meine Urgroßmutter, Jewgenia Metschtajewa, war 22 Jahre alt, als der Große Vaterländische Krieg begann. Sie war gerade erst mit ihrem Mann, einem Soldaten der Roten Armee, nach Brest gezogen, eine der Städte, die den Überfall der Deutschen auf Russland am 22. Juni 1941 als erste traf,“ erzählt eine Zeitzeugin auf der Website „Die andere Seite des Krieges“.

Metschtajewas Mann starb beim Sturm der Deutschen auf Brest. Zusammen mit vielen anderen jungen Frauen und Jugendlichen wurde sie nach Deutschland zwangsverschleppt und verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager. Dann hatte sie das zweifelhafte Glück auf den Bauernhof einer deutschen Familie geschickt zu werden.

Sogenannte „Ostarbeiterinnen“ werden aus dem Lager bei Łódź befreit. Alle tragen den Aufkleber "OST".

ArchivfotoDort wurde sie zur Arbeit gezwungen, ohne Bezahlung und wurde manches Mal geschlagen, bis die Sowjetsoldaten sie befreiten.

Bis zu ihrem Tod 2013 sprach sie kaum über ihre Zeit in Deutschland. Ihre Geschichte ist keineswegs einzigartig: Nach Angaben in den Nürnberger Prozessen wurden mehr als 4,9 Millionen sowjetische Zivilisten nach Deutschland als Arbeitssklaven zwangsverschleppt. Welches Schicksal erwartete sie?

Um 1941/42 versuchten die Nationalsozialisten verzweifelt, die Zahl der Arbeitskräfte aufzustocken: Die Wirtschaft schwächelte bereits, da die meisten Arbeiter in der Wehrmacht dienten. Der Ausweg war gnadenlos: Menschen aus besetzten Gebieten wurden gezwungen, in der deutschen Industrie und Landwirtschaft zu arbeiten.

Diejenigen, die aus der UdSSR kamen, wurden „Ostarbeiter“ genannt. Ihr Ansehen in der deutschen Bevölkerung war äußerst gering, umso unmenschlicher wurden sie behandelt.

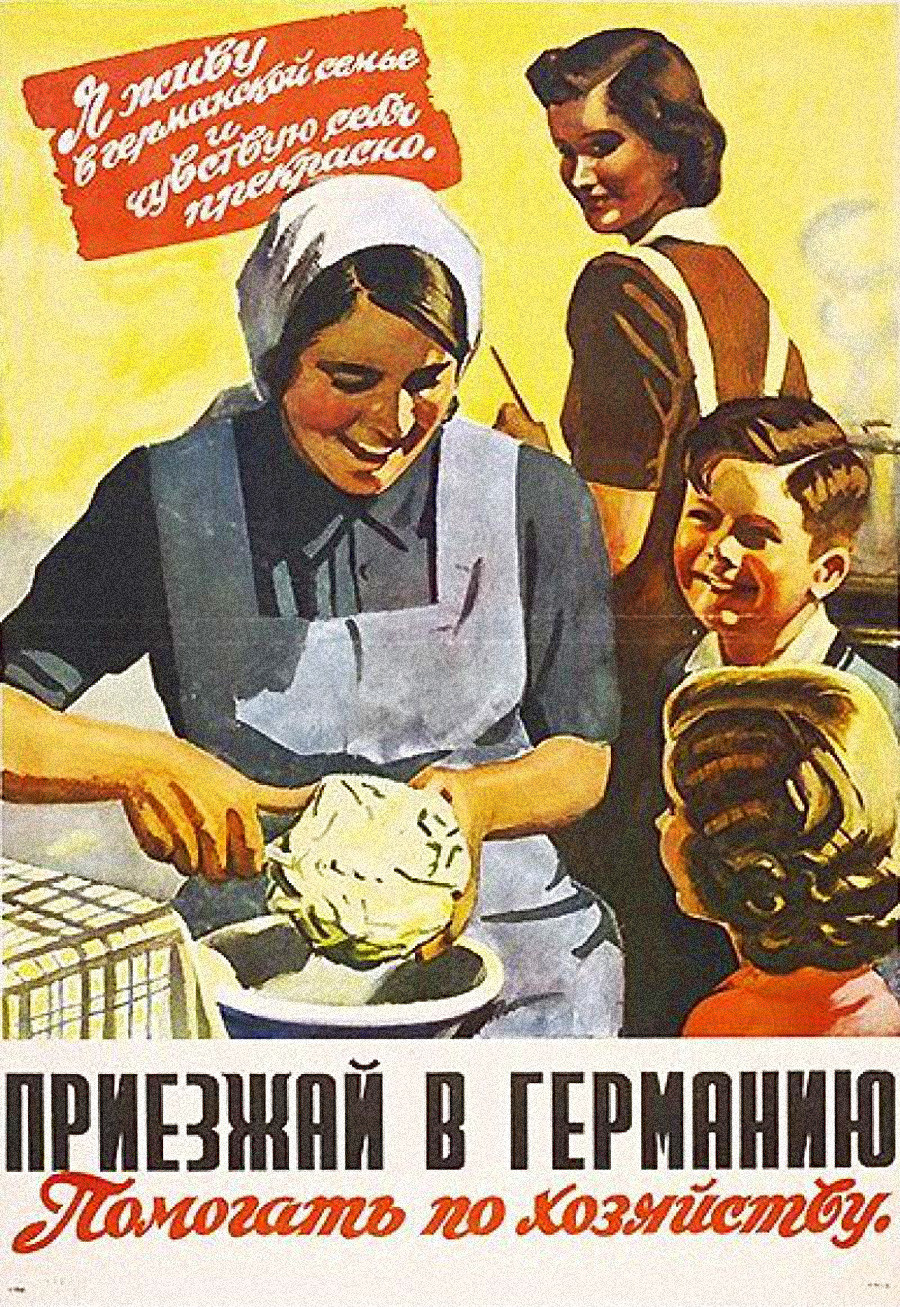

"Ich wohne in einer deutschen Familie und fühle mich wohl!" „Komm nach Deutschland, um im Haushalt zu helfen!“

ArchivfotoZunächst gaben sich die Nazis freundlich und riefen die Bewohner besetzter Gebiete dazu auf, in Deutschland zu arbeiten: „Männer und Frauen der Ukraine! Deutschland bietet Euch die Möglichkeit sinnvoller und gut bezahlter Arbeit… Ihr bekommt alles, was ihr braucht, einschließlich guter Unterkünfte“, versprach die erste Anzeige (rus), die im Januar 1942 veröffentlicht wurde. Das funktionierte nicht lange: Briefe in die Heimat, obwohl von den Deutschen zensiert, bewiesen, dass die Ostarbeiter schlimmer lebten als Hunde.

Dann setzten die Nazis auf Zwang statt auf Propaganda, sammelten Ukrainer, Weißrussen und Russen, vor allem Kinder und Jugendliche, in Dörfern und Städten ein und verfrachteten sie in Züge nach Deutschland.

„Sie pferchten uns in den Waggons zusammen, so viele wie möglich, so dass wir unsere Beine nicht mehr bewegen konnten“, erinnert sich (rus) Antonina Serdjukowa, die in der Ukraine gefangen genommen wurde. „Etwa einen Monat lang dauerte die Reise.“

Das Schicksal der Ostarbeiter war wie eine Lotterie. Metallverarbeitende Betriebe, Minen und Bauernhöfe benötigten Arbeiter und wo sie schließlich landeten, darüber entschied der Preis.

„Bei unserer Ankunft gab es einen Sammelpunkt, ich nenne es Sklavenmarkt“, erzählt (rus) Fjodor Pantschenko aus der Ukraine. „Innerhalb von einer Stunde verkauften sie die ganze Gruppe an verschiedene Käufer.“

Zusammen mit 200 anderen Zwangsarbeitern landete Pantschenko in einer Fabrik in den Stahlwerken von Schlesien (heute Polen).

Diejenigen, die in den Stahlbetrieben landeten, traf das Schicksal besonders hart: wenig Schlaf, harte Arbeit und Hunger. „Einmal am Tag aßen wir etwas, eine Schüssel Suppe mit Möhren und Steckrüben“, beschreibt Antonina Serdjukowa ihr Leben in einer Fabrik bei Dresden.

Steckrüben sind eine gemeinsame Erinnerung all jener, die in deutscher Gefangenschaft waren – das billigste Lebensmittel überhaupt: ungewaschen, Wurzeln und Kraut zusammen, den Arbeitern hingeworfen. Unter solchen Bedingungen waren Typhus und Malaria weit verbreitet.

Einige der Zwangsarbeiter bekamen Lohn, nur ein wenig, gerade so viel, dass sie eine Postkarte oder etwas zum Anziehen im Lagergeschäft kaufen konnten. „Du brauchtest drei Löhne, um Dir einen einfachen Pullover zu kaufen, der möglicherweise einmal einem hingerichteten Juden gehört hat“, berichtet Serdjukowa.

Viele tapfere junge Leute, vor allem Burschen, versuchten aus den Lagern zu fliehen, so auch Fjodor Pantschenko. Zweimal lief er weg, versteckte sich rund einen Monat lang überall in Deutschland. Doch er wurde gefasst, heftig zusammengeschlagen und zuerst nach Auschwitz geschickt und dann in ein Konzentrationslager bei Magdeburg, dass er gerade so überlebte. Meist wurden die Ostarbeiter, die einen Fluchtversuch wagten, gefasst und in Todeslager geschickt.

Gleichzeitig war das Leben in Deutschland nicht für alle sowjetischen Gefangenen so schrecklich. „Einige von uns arbeiteten für Großgrundbesitzer. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass einige Gott anflehten, der Krieg möge noch vier weitere Jahre dauern…“, erinnert sich Pantschenko. „Für diejenigen, die in einer Familie lebten, hing alles von den Leuten ab. Es gibt in jeder Nation gute Menschen und Bösewichte.“

Einige Deutsche behandelten ihre sowjetischen Zwangsarbeiter gut, während andere kalt und gewalttätig waren – es war ein Glücksspiel. „Meine Herrschaften baten mich sogar, bei ihnen in Deutschland zu bleiben“, sagt (rus) Jewgenia Sawranskaja, die als Magd in Swiebodzin (im besetzten Polen) gearbeitet hat. „Aber ich habe abgelehnt, schon lange bevor die sowjetische Armee kam.“

Das Kriegsende 1945 war hart, auch für die gefangenen Menschen aus der Sowjetunion. Mit der Möglichkeit vor Augen, von alliierten Bomben, die auf deutsche Städte fielen, getroffen zu werden, mussten die Überlebenden neue Härten ertragen. Kriegsgefangene und Zivilisten wurden zur Befragung in spezielle Einrichtungen der sowjetischen Spionageabwehr NKWD gebracht. Tausende endeten im Gulag, so wie Lew Mischenko (rus), der zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, weil er in einem Arbeitslager als Übersetzer gearbeitet hat.

Britische Soldaten befreien sowjetische Zwangsarbeiter aus einem Keller, der von einem Gestapo-Mann in Brand gesetzt wurde. Osnabrück, 7. April 1945.

Imperial War MuseumAuch für diejenigen, die zurück nach Hause kamen, war das Leben nicht einfach. Deutsche Kriegsgefangenschaft war ein Stigma. „Andere Bürger verachteten uns“, erinnert sich Pantschenko ruhig. „Ich konnte mich nicht auf eine anständige Stelle bewerben und habe 37 Jahre in der Fabrik gearbeitet. Und jedes Mal, wenn etwas kaputt ging, hieß es: ‚Kein Wunder, Du hast schließlich für Hitler gearbeitet.‘“ Andere haben jahrzehntelang über ihre Erfahrungen in Deutschland geschwiegen – sie wollten nicht, dass ihr Stigma ihre Karriere oder Familie beeinträchtigte.

Erst in den späten 1980er Jahren, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, bekam das Schicksal der Ostarbeiter öffentliche Aufmerksamkeit.

Memorial, eine Organisation für Geschichte und Bürgerrechte, hat zusammen mit der deutschen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft das Web-Projekt „Die andere Seite des Krieges“ (rus) realisiert mit dutzenden Interviews von Überlebenden deutscher Gefangenschaft. Die in diesem Artikel geschilderten Erinnerungen basieren auf dieser Seite.

>>> Wie Deutsche in sowjetischer Kriegsgefangenschaft schufteten, litten und dennoch überlebten

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!