Wie haben russische Zarinnen entbunden?

Porträt der Großfürstin Alexandra Fjodorowna mit ihren Kindern - Großfürst Alexander Nikolajewitsch und Großfürstin Maria Nikolajewna. 1821-1824, George Dawe.

Russisches MuseumDie 45-jährige Maria Miloslawskaja starb fünf Tage nach ihrer letzten Entbindung im Jahr 1669, wobei ihre neugeborene Tochter Jewdokia ebenfalls das Leben verlor. Es war die dreizehnte Geburt der Zarin. In der vorpetrinischen Zeit gebaren die Zarinnen sehr oft – fast jährlich – und nicht alle Kinder überlebten.

Die Gesundheit der Zarinnen litt natürlich unter diesen häufigen Geburten.

Ob Moskauer Zarin oder St. Petersburger Kaiserin – sie alle hatten ähnliche und natürliche Probleme mit der Entbindung. Die Zarinnen mussten viele Kinder zur Welt bringen. Im Jahr 1832 verboten die Ärzte der Kaiserin Alexandra Fjodorowna, der Gemahlin von Nikolaus I., intime Beziehungen zu ihm – Michael, der 1832 zur Welt kam, war ihr siebtes Kind, und die schwache Gesundheit der 34-jährigen Kaiserin hätte eine weitere Schwangerschaft nicht überstanden.

Wie unterschieden sich die Geburten der Kaiserinnen?

Großfürst Konstantin Nikolajewitsch (Sohn von Nikolaus I.) als Kind, 1820er Jahre, Pjotr Sokolow.

Anders als in Europa, wo königliche Geburten seit dem Mittelalter öffentlich und im Beisein der höchsten Aristokratie stattfanden, wurde in Russland unter dem Einfluss der Tradition alles viel privater gehandhabt. Aber auch hier wurde in der Petersburger Zeit damit begonnen, die Entbindungen der blaublütigen Damen nicht nur von ihren Ehemännern, sondern auch von ihren Schwiegereltern zu begleiten. Im Jahr 1714 wohnte Peter der Große der Geburt von Charlotte-Christine-Sophia, der Frau seines Sohnes, des Zarewitsch Alexej, bei.

Bei der Geburt von Pawel Petrowitsch (dem späteren Paul I.) waren der Ehemann der Großfürstin Katharina Alexejewna (der späteren Katharina II.), Großfürst Pjotr Fjodorowitsch, und die Kaiserin Elisabeth Petrowna anwesend. Im Gegensatz zu den Geburten der Moskauer Zarenzeit, bei denen die Gebärende vor und nach der Geburt von Wärme und Anteilnahme umgeben war, geschahen in der Kaiserzeit schreckliche Dinge. Die Großfürstin Katharina Alexejewna, die Pawel zur Welt brachte, wurde buchstäblich stundenlang im Stich gelassen. „Sobald der Sohn gewickelt war, baten die Kaiserin ihren Beichtvater herein, der dem Kind den Namen Pawel gab, woraufhin die Kaiserin der Hebamme sofort befahl, das Kind zu nehmen und ihr zu folgen“, schrieb Katharina in ihren Memoiren.

„Sobald die Kaiserin gegangen war“, so Katharina weiter, „ging auch der Großherzog zu sich, und ich sah niemanden bis genau drei Uhr [die Geburt fand gegen Mittag statt – Anm. d. Verf.]. Ich schwitzte stark und bat Frau Wladislawowa, meine Wäsche zu wechseln und mein Bett zu beziehen, aber sie antwortete, dass sie sich nicht traue. Ich rief mehrmals nach der Hebamme, aber sie kam nicht. Ich bat sie, mir etwas zu trinken zu geben, aber die Antwort war dieselbe.“ Zum ersten Mal sah Katharina ihren Pawel erst 40 Tage (!) nach dessen Geburt, und das auch nur für ein paar Minuten. Viele Jahre später nahm Katharina ihrer Schwiegertochter Maria Fjodorowna, der Frau von Pawel Petrowitsch, auf ähnliche Weise die neugeborenen Enkel Alexander und Konstantin ab.

Alexej Bobrinskij als Kind, 1760er Jahre, Fjodor Rokotow. Alexej Bobrinskij war der Bastard von Katharina der Großen, sein Vater war Fürst Grigorij Orlow.

Russisches MuseumEin Beispiel für einen sanftmütigen Ehemann und Vater war dagegen Nikolaus Pawlowitsch, der allen Geburten seiner Frau beiwohnte und dabei die Hand der Kaiserin Alexandra Fjodorowna hielt, obwohl er sich schreckliche Sorgen machte. „Mein Kopf tut weh und mein Herz schmerzt, ich fühle mich schlecht“, schrieb Nikolaus Pawlowitsch nach Alexandras erfolgreicher Entbindung im Jahr 1822 (Als Olga Nikolajewna geboren wurde: „Die Kleine schreit wie ein Frosch“, berichtete Nikolaus). Die Ärzte verabreichten Nikolaus ein Beruhigungsmittel, und er erbrach sich viermal. Aber er war bei allen folgenden Geburten der Kaiserin anwesend und blieb auch nach der Entbindung bei ihr.

Auch die nachfolgenden Kaiser waren bei den Entbindungen ihrer Ehefrauen und Schwiegertöchter anwesend. Im Jahr 1868 waren der regierende Alexander II. und Maria Alexandrowna anwesend, als Maria Fjodorowna, die Frau des Thronfolgers Alexander, entband.

Der Kaiser und sein Sohn hielten Marias Hände auf beiden Seiten, als der zukünftige Kaiser Nikolaus II. geboren wurde. „Gott schickte uns einen Sohn, den wir Nikolaus nannten. Was für eine Freude das war, kann man sich nicht vorstellen, ich eilte, um meine Frau Duschka zu umarmen, die sofort fröhlich wurde und furchtbar glücklich war. Ich weinte wie ein Kind“, schrieb Alexander Alexandrowitsch in sein Tagebuch.

Zar Nikolaus I. und Zarin Alexandra Fjodorowna, 1830er Jahre, Franz Krueger.

Russisches MuseumMaria Fjodorowna selbst fand die Anwesenheit des Schwiegervaters bei der Geburt allerdings nicht sehr angenehm: „Seine Anwesenheit“, schreibt der Historiker Igor Simin und zitiert das Tagebuch der Großfürstin, „brachte sie in große Verlegenheit“. In der Folge versuchte sie, niemanden über die bevorstehende Geburt zu informieren. Am 22. November 1878 saß sie, da sie buchstäblich in den Wehen lag, beim Abendessen in Anwesenheit des Kaisers: „Die Schmerzen halten an und werden immer häufiger“, schrieb sie an diesem Tag an ihre Mutter. „Wenn ich nur durchhalten könnte, solange er hier ist!“ Anderthalb Stunden nach dem Ende des Abendessens und der Abreise Alexanders II. brachte Maria ihren dritten Sohn, Großherzog Michail, zur Welt.

Welche Traditionen wurden bei den Geburten der Kaiserinnen eingehalten?

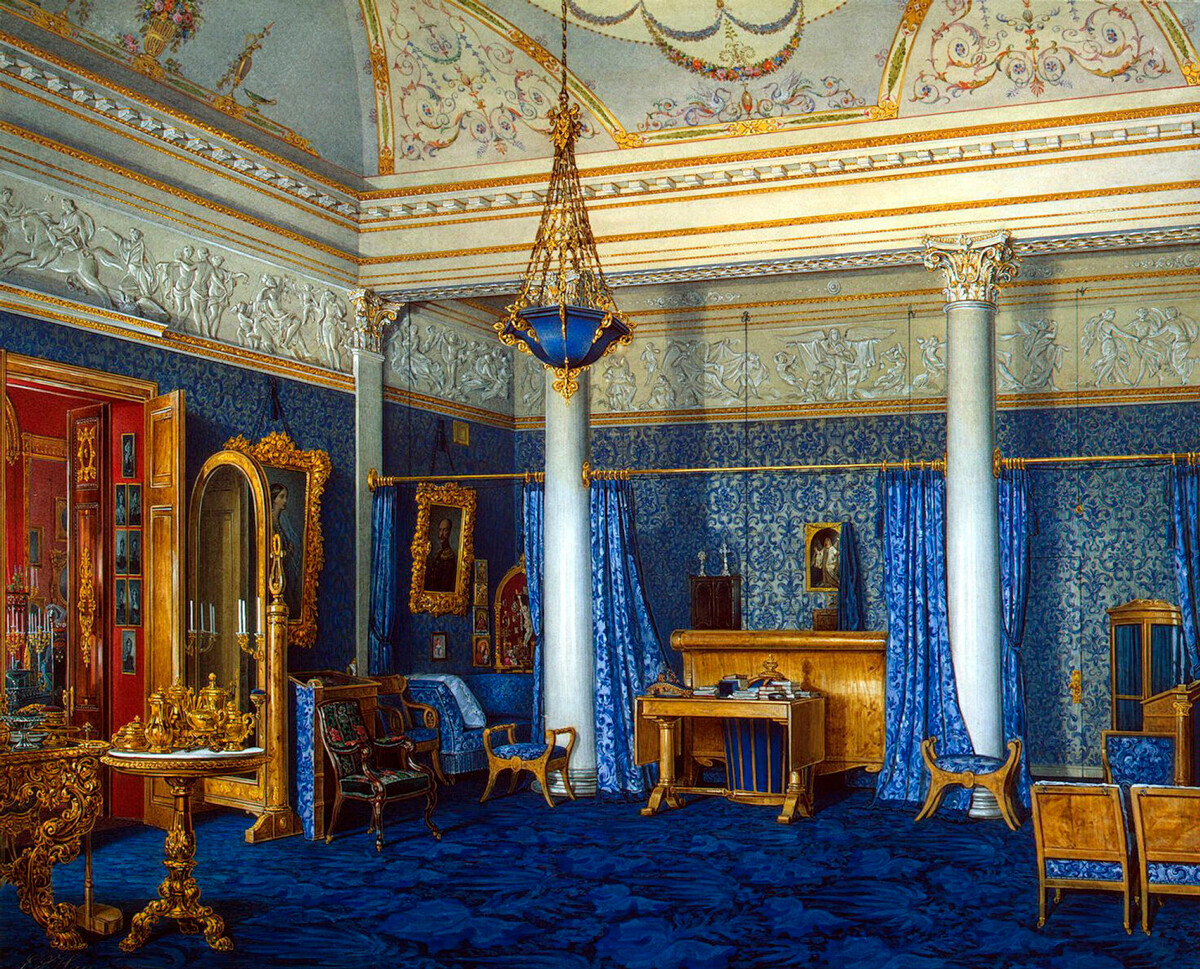

Das Schlafzimmer der Zarin Alexandra Fjodorowna im Winterpalast, Eduard Hau.

Public DomainNeben der obligatorischen Anwesenheit des Ehemannes und des Regenten wurden bei der Geburt der Romanows noch einige andere häusliche Traditionen eingehalten.

Seit den Zeiten des Moskauer Zarenreichs gab es einen Brauch: Der Ehemann bedachte die Wöchnerin nach der Entbindung reichlich mit Geschenken. Im Jahr 1822 schenkte der erschöpfte Nikolaus Pawlowitsch seiner Frau ein türkisfarbenes Diadem mit birnenförmigen Perlen. Aber er ging noch weiter und pflanzte im Garten des Anitschkow-Palastes für seine Tochter „eine Eiche für Olga“, schreibt Simin.

Eine andere Tradition wurde von Großfürst Alexander Michailowitsch beschrieben: „Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wurde, hielt ich es für meine Pflicht, einem alten russischen Brauch zu folgen. Er bestand darin, dass der Vater beim ersten Schrei des Kindes die beiden Kerzen anzünden musste, die er und seine Frau während des Hochzeitsritus in der Hand hielten, und dann das Neugeborene in das Hemd wickeln musste, das er in der Nacht zuvor getragen hatte.“

Außerdem, so schreibt Simin, gab es die Tradition, schon lange vor der Geburt Vorbereitungen für den Säugling zu treffen: Bettwäsche, Strampler und Hauben wurden in verschlossenen Truhen aufbewahrt, und zwar unbedingt weit entfernt von der Residenz, in der die Geburt des zukünftigen Zarewitschs oder der Zarewna erwartet wurde, um „kein Unglück zu bringen“.

Wie die Geburten der Kaiserinnen in der Praxis abliefen

Großfürst Nikolaus (zukünftiger Nikolaus II.) mit seiner Mutter Maria Fjodorowna, geborene Dagmar von Dänemark, 1870, Sergej Lewizkij.

Public DomainDie Schwangerschaft der Kaiserinnen wurde im offiziellen Regierungsblatt bekannt gegeben und der Verlauf der Schwangerschaft wurde von Hebammen überwacht. Kurz vor der Geburt zogen die Ärzte und die Hebamme zur Kaiserin in die Residenz, in der sie sich auf die Geburt vorbereitete.

Die Geburten wurden von professionellen Hebammen und Hebammenhelferinnen begleitet, die meist aus dem Ausland kamen, wie es seit der Zeit Peters des Großen üblich war. Seit 1798 gab es an der St. Petersburger Medizinischen und Chirurgischen Akademie eine Abteilung für Hebammenkunst. Bis 1843 gehörten vier Hebammenhelferinnen und eine Entbindungshebamme zum Personal der Hofmedizinischen Abteilung.

Alexander III. mit seiner Frau und seinen Kindern, 1870, Sergej Lewizkij.

Public DomainFast alle Hebammen, die im 19. Jahrhundert im Dienste der kaiserlichen Familie standen, waren Deutsche. Die berühmteste von ihnen war Madame Hesse, die bei den Geburten aller Kinder von Nikolaus I. assistierte. Die Hebammen und Hebammenhelferinnen erhielten nicht nur ein Gehalt, sondern auch Geschenke und Zahlungen für jede erfolgreiche Geburt, die sich auf Tausende von Rubeln beliefen, während zu dieser Zeit ein Minister etwa 5.000 Rubel pro Jahr erhielt.

Alle Kaiserinnen und Großherzoginnen entbanden „zu Hause“, in einer der kaiserlichen Residenzen. Fast alle Mitglieder der kaiserlichen Familie nach Peter wurden in St. Petersburg und Umgebung geboren, nur die Eltern von Alexander II. gingen 1868 nach Moskau, um das Kind dort zur Welt kommen zu lassen – auf Wunsch des Kaisers Alexander I. – Der Zarewitsch Nikolaus und Alexandra erfüllten seinen Wunsch, und der zukünftige Kaiser wurde im Tschudow-Kloster im Kreml geboren.

Für die Entbindung wurden keine speziellen Stühle oder Schemel verwendet – alle Kaiserinnen entbanden direkt im Bett. Allerdings begannen in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Frauen, wenn sie in den Wehen lagen, sich ein Narkosemittel verabreichen zu lassen. „Um ihre Wehen zu lindern, gab ihr der Hofarzt gewöhnlich eine kleine Dosis Chloroform“, schrieb Großfürst Alexander Michailowitsch über die Entbindung seiner Frau Xenia Alexandrowna. „Das brachte sie zum Lachen und dazu, verschiedene lustige Dinge zu sagen, so dass unsere Kinder in einer Atmosphäre der Freude geboren wurden“, schrieb Sandro.

Im 19. Jahrhundert dachte niemand daran, die Großfürstin oder gar die Kaiserin nach der Geburt allein zu lassen. Die Ärzte und die Hebamme blieben bei der Gebärenden, bis diese sich erholt hatte.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!