Die HBO-Serie „Katharina die Große”: Dichtung und Wahrheit

Wir sehen Helen Mirren dabei zu, wie sie meisterlich Katharina II., genannt „die Große“, verkörpert. Es ist ein großartiges Projekt, teilweise gedreht an den Originalschauplätzen Zarskoje Selo, Gattschina und Petershof. Hier geht es nicht um Kostüme, den Ablauf von Gerichtsverhandlungen und die politischen Beziehungen. Diese sind gut dokumentiert von den HBO-Machern. Wir widmen uns den Momenten der Serie, die die russische Geschichte und die Geschichte von Katharina der Großen verdrehen. Als Experte stand uns dabei Dr. Alexander Kamenski, Direktor der Historischen Fakultät der Hochschule für Wirtschaft, zur Seite.

Dr. Alexander Kamenski

Hochschule für WirtschaftAchtung Spoilerwarnung!

Erster Auftritt Katharina II.

Die Geschichte beginnt mit Katharinas Besuch in einem Gefängnis in Schlüsselburg, wo sie Iwan VI. trifft. Die Kaiserin reist ohne großes Gefolge, wie es sonst bei einem öffentlichen Besuch üblich gewesen wäre, und das aus gutem Grund, erklärt Dr. Kamenski: „Das Gefängnis von Schlüsselburg war kein öffentlicher Raum. Womöglich war es ein geheimer Besuch. Katharina wäre in so einem Falle lediglich mit zwei bis drei Begleitern gereist, doch auch dafür gibt es keine Belege.”

Schlüsselburg

Legion MediaIn der ersten Folge hält Katharina kurz nach ihrer Machtergreifung eine leidenschaftliche Rede über Freiheit und Recht in Russland. Für einen Zuschauer ohne profunde Kenntnisse der russischen Geschichte mag es erstaunlich sein, dass jemand wie Katharina, eine Adelige mit der Unterstützung der damaligen russischen Elite, sich gegen Leibeigenschaft aussprach. Doch Dr. Kamenski kann das bestätigen: „Katharina hat sich offen für die Abschaffung der Leibeigenschaft ausgesprochen. So steht es auch im ‚Nakas‘ [Katharinas Schrift über den „aufgeklärten Absolutismus“].”

Es ist nicht überraschend, dass sie dieses Thema in ihrem engeren Kreis diskutiert. Es gibt viele Belege für diese Einstellung der Kaiserin”, so Dr. Kamenski.

>>> Der lange Weg zur Freiheit: Die Abschaffung der Leibeigenschaft im zaristischen Russland

Die Männer der Kaiserin: Paul I. und Potjomkin

Zarewitsch Paul I. wurde 1754 geboren und war zum Zeitpunkt der Machtübernahme seiner Mutter fast acht Jahre alt. In der Serie wird er jedoch als junger Mann von 19 Jahren gezeigt. Demnach müsste es bereits das Jahr 1773 sein.

Paul I.

Hillwood museumDas Alter von Grigori Orlow wirft auch Fragen auf - er wäre damals 30 gewesen. Aber in der Serie werden er und seine Brüder als Männer in den besten Jahren dargestellt. So erscheint auch die Beschreibung der Beziehung nicht korrekt. Orlow protegiert Katharina in der Serie, obwohl er tatsächlich fast fünf Jahre jünger war.

Das Serienalter von Paul I. erlaubt ihm dagegen, eine Rolle in der Mirowitsch-Affäre zu spielen. Der Plan, Iwan VI. aus dem Gefängnis zu holen, der bei dem Befreiungsversuch ermordet wurde, stammte jedoch von Katharina. Details zum Tode von Iwan VI. sind ebenfalls nicht bekannt, doch man weiß, dass Iwan in den Rücken gestochen und ihm nicht die Kehle durchschnitten wurde. Leutnant Mirowitsch wurde vom regierenden Senat zum Tode verurteilt, nicht von Katharina selbst. Sie war auch nicht dabei.

Das Erwachsenwerden von Paul wurde nicht annähernd so ausschweifend gefeiert, wie in der Serie dargestellt. Katharina fürchtete stets Anfeindungen gegen den Thron und wollte alle Aufmerksamkeit vom Thronfolger Paul ablenken. Doch selbst, wenn es tatsächlich Feierlichkeiten gegeben hätte, wäre es unvorstellbar gewesen, dass Grigori Potjomkin zu spät gekommen wäre. Den Mitgliedern der Zarenfamilie wurde mehr Respekt entgegen gebracht. Verspätet an der Tafel Platz zu nehmen mit den Worten „Tut mir leid”, das wäre ein Affront gewesen.

Grigori Potjomkin

gemeinfreiPotjomkin war eine der zentralen Figuren in Katharinas Regierungszeit. Doch die Drehbuchschreiber weisen ihm dennoch mehr Bedeutung zu, als er hatte. Er nahm nicht an der Jagd auf Pugatschow und dessen Verhaftung teil. Keine Beachtung findet dagegen der Erfolg Potjomkins auf der Krim und seine Militärreform. In der Serie wird es so dargestellt, als hätte ihm der Sieg im Pugatschow-Aufstand die Tür zu Katharinas Schlafgemach geöffnet. Tatsächlich war er zu diesem Zeitpunkt schon längst ihr Favorit.

Die Krim

Die Eroberung der Krim steht im Mittelpunkt der Serie. Potjomkin nennt es Niemandsland, tatsächlich war die Halbinsel schon seit mehr als zehn Jahren ein Satellitenstaat. Die Krim war schon immer ein Projekt Potjomkins. Er überwachte die Bewegungen der Griechen und Armenier und hatte schon lange geplant, den geschwächten Osmanen das Gebiet abzunehmen.

Jason Clarke als Grigori Potjomkin in der HBO-Serie

Philip Martin/HBO, 2019Eine weitere willkürliche Geschichte in der Serie handelt von Paul I. und seiner Frau Natalja, die bei der Geburt des gemeinsamen Kindes starb. Die Kaiserin ist in dieser Szene anwesend, sie sieht einfach und schlicht aus, was die Szene fast heimelig wirken lässt. In der Serie verabschieden sich Paul und Katharina von dem totgeborenen Kind. Das ist völlig unmöglich, da Natalja während der Geburt an den Folgen einer Blutvergiftung gestorben war und das Kind nie das Licht der Welt erblickt hat.

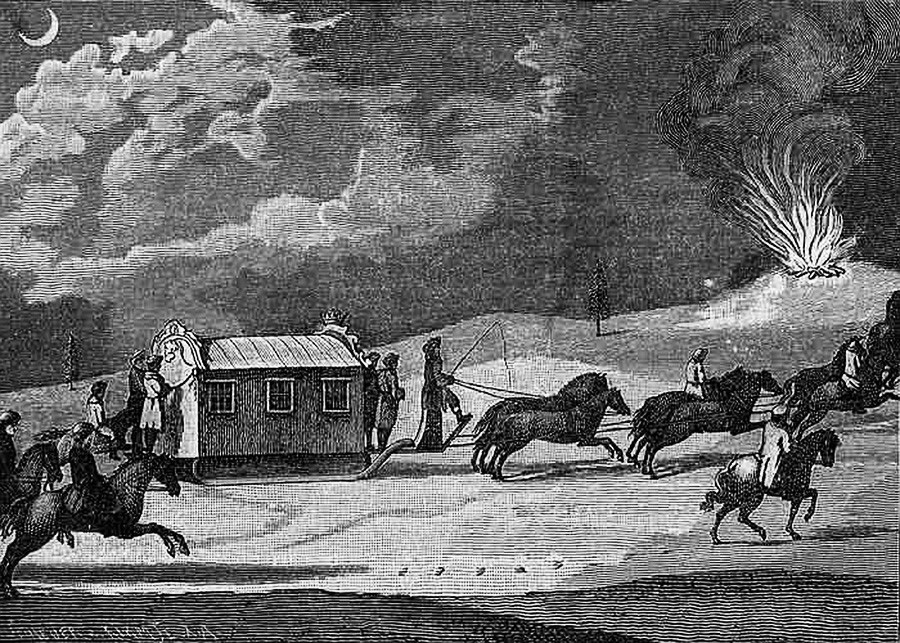

Reise von Katharina der Großen auf die Krim

gemeinfreiDie Szene, in der Katharina und ihr Enkel Alexander eine „Übereinkunft” diskutieren, ist frei erfunden. Kamenski sagt dazu: „Ich weiß nicht, worum es dabei genau gehen soll. Memoiren des Hauslehrers von Alexander, Frederic La Harpe, lassen vermuten, dass Katharina mit Alexander vereinbart hatte, dass er ihr auf den Thron folgt und Paul übergangen wird. Ein Erlass aus dem Jahr 1722 erlaubte es dem Herrscher, seinen Thronerben zu Lebzeiten zu bestimmen. Schriftliche Hinterlassenschaften Katharinas gab es dazu nicht. Da man anzweifelte, dass sie zu Lebzeiten eine entsprechende Äußerung getätigt hatte, ignorierte man Katharinas Wunsch, den eigenen Sohn nicht auf den Thron nachfolgen zu lassen.”

Ein unbefriedigendes Ende

Um innerhalb der Sendezeit eine ganze Epoche unterzubringen, haben die Drehbuchautoren mit der heißen Nadel gestrickt. Es fehlt zum Beispiel eine Würdigung Peters I., dessen Lehren für Katharina während ihrer Regierungszeit eine Quelle der Inspiration gewesen sind. Die Kaiserin hätte die Schaffung des Russischen Imperiums niemals sich allein zugeschrieben.

Porträt von Katharina der Großen

Wladimir Boiko/Global Look PressAuch hätte ihr niemand von der Vernichtung eines angeblich von Alexander unterschriebenen Dokuments erzählen können. Katharina die Große lag nach ihrer Hirnblutung zwar tatsächlich auf dem Fußboden, es wäre gefährlich gewesen, sie zu bewegen, doch sie hat niemals das Bewusstsein wiedererlangt, geschweige denn wäre sie in der Lage gewesen, sich noch mit jemandem zu unterhalten.

Obwohl einige monumentale Entwicklungen sowie wichtige biografische Details aus dem Leben der Kaiserin völlig ausgelassen oder nicht ganz richtig dargestellt werden, gelingt es mit dieser dramatischen Nacherzählung der Geschichte insgesamt, ein realistisches Bild von der Ära Katharina der Großen zu zeichnen.

>>> Meinung: Warum die HBO-Serie „Katharina die Große” absolut sehenswert ist

>>> Aufgedeckt: Die 28 gröbsten Fehler der Netflix-Serie „Die letzten Zaren”

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!