Moskauer Kreml: Wie Russlands berühmteste Festung gebaut wurde

Die ersten Mauern und die erste Festung Moskaus waren ein typisches Beispiel für die slawische Festungsarchitektur. Es waren Befestigungen aus Holz und Erde. Russland begann mit dem Bau von Festungen aus Stein später als einige europäische Regionen – vor allem, weil es sehr viel Holz gab.

Die ersten Befestigungsanlagen standen in Moskau bis zum Jahr 1177, als sie in einer Fehde zwischen Fürsten niedergebrannt wurden. Danach wurden neue Befestigungen errichtet – ein Erdwall mit einer Palisade aus Eichenholz darüber. Der Graben hatte eine Breite von 18 Meter und eine Tiefe von etwa 5 Meter. Der Erdwall selbst war 7 Meter hoch. 1238 wurde diese Befestigungsanlage von den Mongolen zerstört.

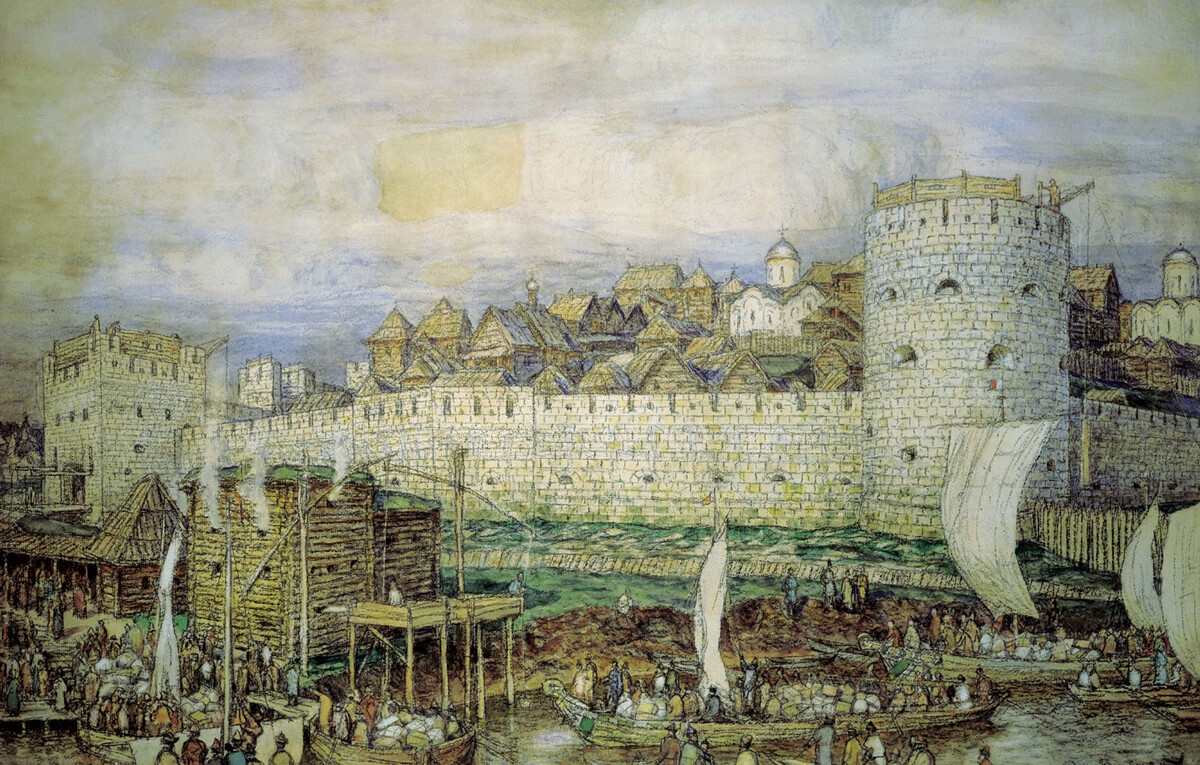

Moskauer Kreml unter Iwan Kalita. (Apollinarij Wasnezow, 1921)

Museum von MoskauDie Stadtmauern wechselten danach mehrmals, aber die Mauer von Iwan I. Kalita erwies sich als die zuverlässigste, da sie mit Türmen ausgestattet und aus dicken Eichenstämmen gebaut war. Aber während des Wsjeswjatskij-Brandes von 1365 brannte auch der Kreml nieder, woraufhin beschlossen wurde, Befestigungen aus Stein zu bauen.

Weißstein-Kreml

Der erste steinerne Kreml, der die hölzerne Festung ersetzte, wurde unter Dmitrij Donskoj in den Jahren 1366-1367 errichtet. Er wurde aus weißem Kalkstein gebaut, wofür mehr als 100.000 Tonnen benötigt wurden. Dank dieses neuen Kremls trug die ganze Stadt nun den Namen Weißsteiniges Moskau.

Schon damals betrug die Länge der Mauern fast zwei Kilometer, und der Plan der Festung erinnerte stark an den Plan des heutigen Kremls. Die Mauern erhielten acht oder neun Türme – meist auf der Seite, die nicht dem Fluss zugewandt war.

>>> Das dritte Rom, die nicht-aus-Gummi-Stadt und andere beliebte Spitznamen für Moskau

Wahrscheinliche Ansicht des Kremls aus weißem Stein von Dmitrij Donskoj. Ende des 14. Jahrhunderts. (Apollinarij Wasnezow, 1922)

Museum von MoskauIn den mehr als hundert Jahren ihres Bestehens verfiel die Mauer sehr oft – aufgrund von Feuchtigkeit bröckelte der Kalkstein leicht, und ab Mitte des 15. Jahrhunderts musste die Mauer fast ständig repariert werden.

1485 initiierte Iwan III. das größte Bauprojekt Russlands zu dieser Zeit – wie es das Prestige und die militärische Bedeutung Moskaus erforderten. Anstelle des Kremls von Dmitrij Donskoj entstand eine neue Festung.

Der Kreml von Iwan III.

Der Moskauer Kreml unter Iwan III. (Apollinarij Wasnezow, 1921)

Museum von MoskauAuf Befehl von Iwan III. wurden die baufälligen Teile der Mauer abgerissen. Die besten italienischen Architekten wurden für den Bau des neuen Kremls eingeladen. Sie wurden Frjasin genannt – ein Begriff, mit dem damals alle in Russland tätige italienische Architekten bezeichnet wurden. So wurde der Mailänder Pietro Antonio Solari zu Pjotr Frjasin, Antonio Gislardi aus Vicenza zu Anton Frjasin, Marco Ruffo zu Mark Frjasin und so weiter.

Ridolfo Fioravanti aus Bologna jedoch wurde in Moskau Aristoteles genannt, was seine Außergewöhnlichkeit und sein großes Talent unterstrich. Er wurde von Iwan III. eingeladen, um die Hauptkathedrale des Kremls, die Mariä-Entschlafens-Kathedrale, zu errichten. Fioravanti erfand eine eigene Technologie zur Herstellung der Ziegel, aus denen die Mauer und die Türme des Kremls gebaut wurden.

Iwan III. und der italienische Architekt Aristoteles Fioravanti.

I. Panov (CC BY-SA 4.0)Die neue Festung wurde schrittweise errichtet, um die Stadt nicht ungeschützt zu lassen. Das Fundament der alten Mauer aus weißem Bruchstein (und an einigen Stellen auch die verbliebenen Teile der Mauer von Dmitrij Donskoj) wurde auch Teil des Fundaments der neuen Mauer.

Die Mauer der neuen großen Festung von Iwan III. erreichte eine Länge von etwa 2,25 Kilometern. Ihre Dicke schwankt bis heute zwischen 3,5 und 5,5 Metern und ihre Höhe zwischen 5 und 19 Metern. Die Mauer von Iwan III. hatte 18 Türme, darunter auch Tortürme. Das neue Aussehen des Kremls blieb bis zum 17. Jahrhundert fast unverändert. Dann wurden alle Türme des Kremls, die heute das Wahrzeichen Moskaus sind, mit dekorativen Spitzen versehen und die meisten ihrer Schießscharten zugemauert. Auch die Zahl der Türme wuchs auf 20 an.

Der Kreml verfügte zudem über drei Vorposten (die sogenannten Barbakane); nur einer von ihnen hat bis heute überlebt, wenn auch umgebaut – der Kutafja-Turm.

Der Kutafja-Turm

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)Die Mauer des Kremls ist nur von außen mit Ziegeln verkleidet: innen bestehen sie aus den mit Kalkmörtel verstärkten Resten der Mauer von Dmitrij Donskoij. Insgesamt wurden für den Bau 100 Millionen Ziegelsteine verwendet.

Blick auf Moskau vom Balkon des Kremlpalastes in Richtung der Moskworezkij-Brücke. (Gerard De La Barthe, 1797)

Das Russische MuseumDie Wände des Kremls waren nicht immer rot – spätestens ab 1680 wurden sie mit Kalk weiß gestrichen. Der Anstrich wurde ständig erneuert. Nach den erhaltenen Fotos zu urteilen, wurde der Kreml zum letzten Mal etwa in den 1880er Jahren weiß getüncht. Nach und nach verblasste die weiße Farbe und der Kreml erhielt seine ursprüngliche rote Backsteinfarbe zurück.

Der Kreml hatte für seine Zeit ein großes Verteidigungspotenzial. Die Rundbögen mit Schießscharten in der Mauer auf der unteren Ebene mit Schießscharten konnten sowohl von Kanonen als auch von Handfeuerwaffen genutzt werden. Gleichzeitig behielten die Mauern ihre Dicke bei.

Der Mauersockel (Talus) schützte die Festungsmauer vor Erstürmungen mithilfe von Kletterleitern sowie vor Untergrabungen. Oben wurde die Mauer mit 1045 M-förmigen Zinnen, die man Schwalbenschwanz nannte, versehen. Sie erreichten eine Höhe von 2,5 Metern und waren bis zu 70 Zentimeter dick. Für jede Zinne wurden 600 Ziegelsteine benötigt. Bei Belagerungen wurden Zwischenräume zwischen den Zinnen mit hölzernen Schilden bedeckt, während die Mauer selbst mit einer hölzernen Verkleidung versehen war.

Buchhandlung auf der Spasskij-Brücke im 17. Jahrhundert. (Apollinarij Wasnezow, 1916)

Museum von MoskauVon der Außenseite war die Festung zusätzlich durch einen Graben geschützt. Er wurde als Alewis-Graben bezeichnet, nach dem Architekten Alewis Nowyj (der neue) Frjasin, der ihn entworfen hatte. Er bestand bis 1814, bis er mit Erde aufgefüllt wurde.

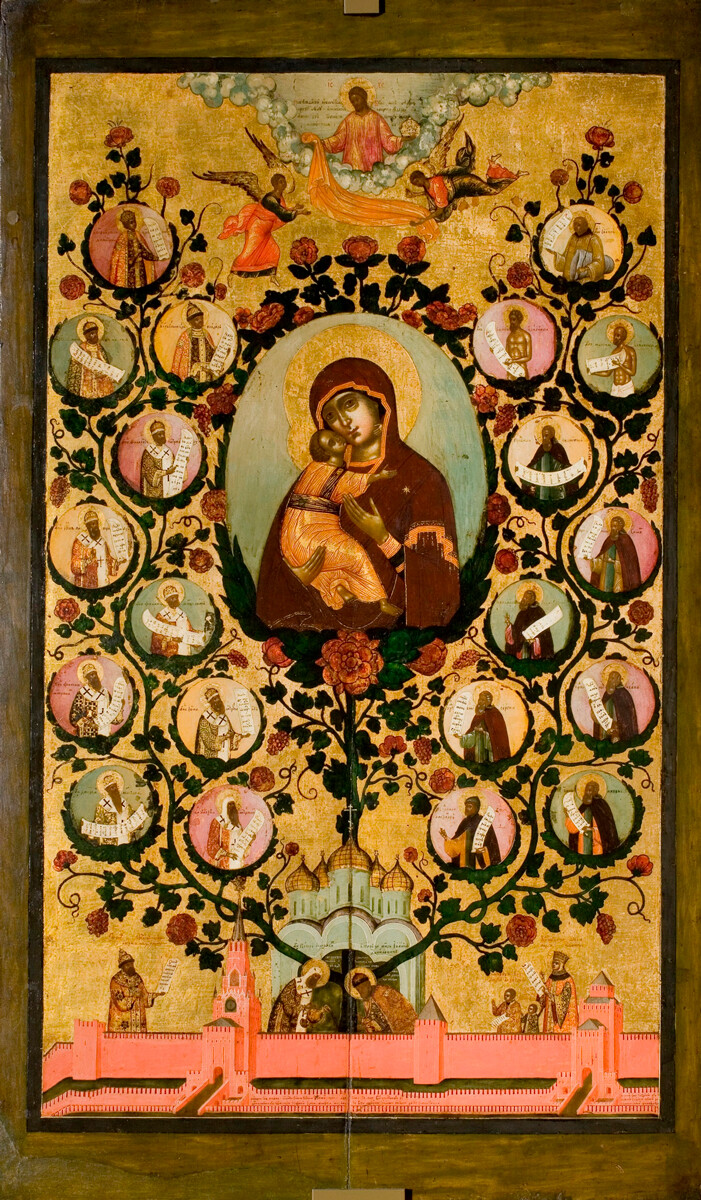

Der Baum des russischen Staates. Lobpreisung der Muttergottes von Wladimir. (Die Kremlmauer und ihr Graben, dargestellt auf der Ikone von Simon Uschakow von 1668).

Tretjakow-GalerieAls Tajniks wurden unterirdische Geheimgänge bezeichnet, die den belagerten Verteidigern den Zugang zu einer Trinkwasserquelle ermöglichten

Es gab aber auch Tajniks, die über die Festungsmauern hinausführten – zum Beispiel für eine Gegenoffensive. So wurden beim Bau des Geheimgangsturms(Tajnizkaja-Turm) ein versteckter Brunnen und ein Ausgang zur Moskwa angelegt. Außerdem gab es einen unterirdischen Stollen zwischen dem Sturmgeläutturm (Nabatnaja-Turm) und dem Konstantin-Helenen-Turm (Konstantino-Eleninskaja-Turm) mit einem Versteck für Kanonenkugeln.

Im Laufe ihres Bestehens wurde die Kremlmauer mehrfach beschädigt und repariert; besonders schwerwiegend waren die Schäden im Jahr 1812 während des Krieges gegen Napoleon - die Reparaturen wurden erst 1822 abgeschlossen. 1917 beschoss die Artillerie die Mauer, und während des Großen Vaterländischen Krieges wurde der Kreml trotz einer aufwendigen Tarnung von Dutzenden von Bomben getroffen.

>>> Moskau Undercover: Wie sich die Stadt durch Tarnung vor Luftangriffen der Deutschen schützte

Moskauer Kreml heute

natmint/Getty ImagesDer Kreml - eine Schöpfung italienischer und russischer Baumeister - hat bis heute in stark veränderter Form überlebt und sein ursprüngliches Aussehen verloren. Nichtsdestotrotz haben die verschiedenen Epochen der russischen Geschichte ihre Spuren im Kreml und seiner berühmten Mauer hinterlassen und ihn zu einem der bekanntesten Denkmale Russlands gemacht.

>>> Vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg: Welche Farbe hatten die Mauern des Moskauer Kremls?

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!