Die Straßen sind kerzengerade, als ob sie mit einer Harke gezogen wurden, kyrillische Buchstaben in Frakturschrift auf den Straßenschildern, robuste Backsteinhäuser mit vier Schrägdächern, aus den Schornsteinen steigt Rauch auf. Und eine alte evangelische Kirche auf dem zentralen Platz. So sieht die Stadt Marx im Gebiet Saratow aus, die 1765 von deutschen Siedlern gegründet wurde. Sie kamen auf Einladung von Kaiserin Katharina II. Aus dem fernen Deutschland nach Russland.

Jekaterinstadt im Jahr 1894

Audiovisual documentation archive of Niznhy Novgorod/RussiainphotoIm Laufe ihrer Geschichte hat die Stadt verschiedene Namen gehabt: 1918 änderten die Bolschewiki den Namen aus Zarenzeiten in einen sowjetischen Namen und Jekaterinstadt wurde zur Marxstadt. Im Jahr 1942 jedoch, ein Jahr nach Hitlers Angriff auf die UdSSR und der Deportation der Wolgadeutschen nach Sibirien und Kasachstan, wurde die Stadt einfach in Marx umbenannt.

Vor der Deportation waren fast 90 % der Einheimischen Deutsche, der Rest Russen. Heute ist es genau andersherum (bei einer Gesamtbevölkerung von 30.000 Menschen). Obwohl die Wolgadeutschen schon vor langer Zeit das Recht erhielten, in ihre Gebiete zurückzukehren, entschlossen sich in der Praxis nur wenige für diesen Schritt. Einige blieben in Sibirien (in dem es heute sogar zwei deutsche nationale Bezirke gibt), andere zogen es vor, nach Deutschland zu gehen. Dennoch gibt es unter ihren Nachkommen auch solche, die nicht nur in ihre Heimat an der Wolga zurückkehrten, sondern versuchten, das besondere kulturelle und historische Erbe der alten Siedlungen wiederzubeleben und zu bewahren.

„Meine Großeltern stammen aus Mariental, das seit 1942 den Namen Sowetskoje trägt. Sie erinnerten sich immer gern an die Wolga und wollten unbedingt dorthin zurückkehren“, sagt Jelena Heidt, die seit fast zwei Jahrzehnten die Gemeindeorganisation der Russlanddeutschen im Bezirk Marx leitet. Während der Sowjetzeit lebte ihre gesamte Großfamilie in Kasachstan, aber auch dort wurden die Traditionen der Wolgadeutschen beibehalten. „Ich bin seit meiner Kindheit katholisch, obwohl ich in meiner sowjetischen Jugend Sekretär der Komsomol-Organisation war. Aber zu Hause hielten wir katholische Riten ab, feierten unsere Feiertage, weil Kirchen tabu waren.“ Jelena gehört zu den wenigen Menschen, die noch den alten Dialekt der Wolgadeutschen beherrschen, aber sie hat kaum mehr Gelegenheit ihn zu sprechen.

Jelena Heidt.

Anna Sorokina„Mitte der Achtzigerjahre kehrten wir an die Wolga zurück. Dann gingen meine Eltern und meine Geschwister nach Deutschland, während mein Mann und ich geblieben sind“, erzählt Jelena. 1972 gab die UdSSR allen vertriebenen Deutschen ihr Recht auf Bewegungsfreiheit zurück und erlaubte ihnen die Rückkehr in ihre Heimat an der Wolga, jedoch nicht in die Siedlung, in der sie zuvor gelebt hatten (offenbar um Eigentumsansprüche zu vermeiden). In den Achtzigerjahren, unter den Bedingungen des zerfallenden Sozialismus und einer liberaleren Haltung gegenüber den Bürgern, begannen die Deutschen in ihre angestammte Region zurückzukehren. Die dortige Bevölkerung war jedoch nicht sehr glücklich darüber und viele Wolgadeutsche nutzten das 1953 von der BRD verabschiedete Repatriierungsgesetz und die in der UdSSR begonnene Perestroika, um nach Deutschland auszureisen.

„Diejenigen, die gingen, beherrschten die Sprache sehr gut und integrierten sich schnell in das deutsche Umfeld. Aber ich hatte die Wolgaregion und vor allem Marx sehr liebgewonnen und blieb“, erinnert sich Jelena.

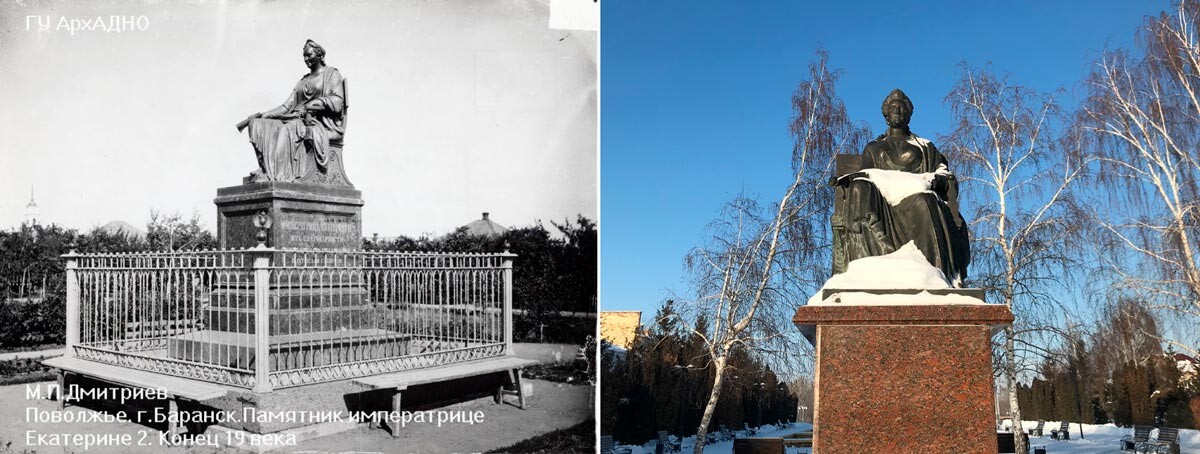

Das alte und das heutige Denkmal für Katharina II.

Maxim Dmitriev/Audiovisual documentation archive of Niznhy Novgorod/Russiainphoto; Anna SorokinaAls die Deutschen seinerzeit diese trostlosen Gebiete besiedelten, gab es eine klare Aufteilung der Siedlungen in evangelische und katholische. Das heutige Marx war die einzige Stadt, in der sowohl Lutheraner als auch Katholiken lebten. Aus diesem Grund gab es in der Stadt eine evangelische und eine katholische Kirche. Die Sowjetzeit hat jedoch ihre Spuren hinterlassen: Vor der Kirche befindet sich heute ein Denkmal für Wladimir Lenin und gegenüber die örtliche Verwaltung. Hinter ihr wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion das Denkmal für Katharina II. wiedererrichtet.

Gleichzeitig sind viele alte Gebäude in der Stadt sehr gut erhalten. „Von allen Bezirkszentren gibt es in Marx die meiste deutsche Architektur“, berichtet der örtliche Historiker Alexander Kirsanow. „Die Häuser, in denen mein Ururgroßvater und mein Ururgroßvater lebten, sind erhalten geblieben. Und in einigen von ihnen finden sich noch Möbel, die in der lokalen Handwerkstradition gefertigt wurden, sowie jahrhundertealtes Werkzeug.“

Das Haus, in dem Jelena wohnt, stammt aus dem 19. Jahrhundert und in ihm steht ein „holländischer“ Kachelofen. „An einer Stelle steht die Jahreszahl 1868. Und die Kacheln sind so beschaffen, dass sie durch nichts zerstört werden können. Selbst, als wir wir einen Gasanschluss bekamen, haben wir den Ofen behalten. Ich muss nur zwei Stunden lang heizen und es bleibt vierundzwanzig Stunden lang warm.“

Aber das Beste, was hier erhalten geblieben ist, ist wohl die kulinarische Tradition: Die Einheimischen, sowohl die russischen als auch die deutschen, bereiten immer noch Kräppel (wie die Krapfen hier genannt werden), Kraut und Brei (Schweinefleisch mit Sauerkraut und Kartoffelbrei) und natürlich die Krönung der Tafel, den Rivel-Kuche (Streuselkuchen), zu.

Das Flussterminal von Marx und das Denkmal für Fridtjof Nansen, der 1921-1922 Getreideexpeditionen organisierte, um hungernden Kindern der Wolga-Region zu helfen.

Anna Sorokina„Bis Anfang der Zweitausenderjahre waren wir eine geschlossene Gemeinschaft – wir lernten die Sprache, sangen Lieder… Aber die Jugen kannten nicht einmal die deutsche Geschichte ihrer Heimatstadt Marx – sie dachten, dass all diese Gebäude von deutschen Kriegsgefangenen gebaut wurden... Dann begannen wir, mit lokalen Historikern zusammenzuarbeiten, Stipendien auszuloben und Bücher zu veröffentlichen“, erinnert sich Jelena. So wurde den Einheimischen allmählich bewusst, dass die Wolgadeutschen praktisch eine indigene Volksgruppe im multiethnischen Russland sind, die von ihrer harten Arbeit und Kultur geprägt ist.

Weihnachtsfeier in der lutherischen Kirche in Marx und im Russisch-Deutschen Zentrum der Stadt Engels bei Saratow.

Anna SorokinaDas Russisch-Deutsche Haus bietet heutzutage Kurse für jeden an: Es gibt alle möglichen Interessengemeinschaften für Jugendliche und ältere Menschen.

„Wir haben Deutschkurse, die von einem Lehrer aus Deutschland geführt werden, und deutsche Musik- und Tanzgruppen. Wir arbeiten mit allen deutschen Kulturzentren in der Region Saratow zusammen, von denen es hier 22 gibt. Und diese sozialen Projekte sind nicht nur für Deutsche, sondern für alle Bewohner der Stadt.“

Russisch-Deutsches Zentrum in Marx.

Anna SorokinaIn den frühen Jahren der Sowjetunion und vor der Deportation gab es eine Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen, die sich auf dem Territorium der heutigen Gebiete Saratow und Wolgograd befand. „Ich wusste natürlich seit meiner Kindheit von den Wolgadeutschen, meine Mutter lebte im Dorf Niedermonjou (dem heutigen Bobrówka) im Bezirk Marx“, erzählt Alexander Spak aus dem Gebiet Wolgograd, „aber die Wolgadeutsche Republik wurde nirgends erwähnt. Also suchte ich Stück für Stück nach Informationen.“ Im Jahr 2009 beschloss er, die ehemaligen deutschen Kantone (so hießen die deutschen Bezirke in der frühen Sowjetära) zu bereisen und erstellte eine interaktive Karte. Auf ihr sind die neuen und alten Namen, die aus der Zarenzeit stammen, verzeichnet. Aus Basel wurde Wassíljewka, aus Strassburg das Dorf Romáschki und aus Mannheim das Dorf Marínowka. „Kennt man die Geschichte nicht, kann man nicht sagen, ob dieses oder jenes Dorf früher deutsch war. Wenn es nicht all diese zerstörten Kirchen gäbe“, sagt Alexander. Die Siedlungen selbst sehen aus der Ferne gewöhnlich aus, erhalten aber durch die steinernen evangelischen und katholischen Kirchen inmitten der Wolgasteppe eine ungewöhnliche Note.

Die ehemaligen deutschen Dörfer erstrecken sich über Hunderte von Kilometern entlang der Wolga. Heutzutage gibt es Straßen, Tankstellen und Cafeterias. Aber vor 250 Jahren war hier nur „Steppe und Steppe ringsum“, wie es in einem russischen Lied heißt.

Die evangelische Jesukirche im Dorf Sorkino (Zürich).

Anna SorokinaIn den ehemaligen deutschen Kolonien gibt es Dutzende alte evangelische und katholische Kirchen, von denen die meisten heute leerstehen – ein traurige Situation, die nicht etwa während des Kampfes der Bolschewiki gegen die Religion in den Dreißigerjahren, sondern in der Krise nach dem Zusammenbruch der UdSSR entstand. Der evangelischen Jesukirche im Dorf Sórkino (in der Nähe von Marx), das viele immer noch Zürich nennen, geht es dabei wohl am besten – sie ist nicht nur restauriert, sondern erinnert am deutlichsten an die deutschen Wurzeln der Region.

Die Kirche in dem kleinen Dorf mit seinen nicht einmal eintausend Einwohnern wurde 1877 nach einem Entwurf des Berliner Architekten Johann Jacobstahl gebaut, der für die Berliner Stadtbahnhöfe Alexanderplatz und Bellevue und den Centralbahnhof Straßburg bekannt ist. In der Kirche hatten die gesamte Einwohnerschaft des Dorfes Zürich Platz. Während der Sowjetzeit wurde sie als Kino und Kulturhaus genutzt, aber nach einem Brand im Jahr 1992 war von der majestätischen Kirche nur noch eine Ruine übrig.

„Im Inneren wuchsen Bäume. Die sägten wir ab und entfernten den Müll“, erinnert sich Jelena. „Jemand schlug vor, die Kirche wieder aufzubauen, aber es blieb bei der Idee.“

2013 änderte sich die Situation plötzlich, als Karl Loor, ein Unternehmer aus Stary Oskol (Gebiet Belgorod) auftauchte. Seine Vorfahren stammten aus dem hiesigen Zürich und er beschloss, seinem Heimatdorf zu helfen. „Als gelernter Bauarbeiter schlug er einen Renovierungsplan vor und wollte ursprünglich die Kirche bis 2017 fertig stellen. Aber er realisierte sein Vorhaben sogar noch zwei Jahre früher, im Jahr 2015.“

Die Kirche besitzt im Inneren nun eine Holztäfelung und öffnet an Sonn- und Feiertagen ihre Türen für Gottesdienste und Orgelkonzerte. Nebenan errichtete Loor ein kleines Gästehaus.

Aber das ist nur eine einzige restaurierte Kirche – wie viele Gotteshäuser in der Region der Wolgadeutschen hatten bisher noch nicht so viel Glück? In Lípowka, der ehemaligen Kolonie Schäfer, zwei Autostunden von Zürich entfernt, versuchen lokale Aktivisten zum Beispiel, die Zerstörung einer alten Kirche aus dem Jahr 1877 zu verhindern. Sie hoffen, dass sich auch für sie ein Loor findet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!