Welche östliche Züge trug das Alltagsleben der russischen Zaren?

Iwan IV., der erste russische Zar, wurde im 16. Jahrhundert als грозный (grósnyj, dt.: der Schreckliche) bekannt. Dieses Wort bedeutete in der damaligen russischen Sprache der Mächtige oder auch der Große, und für die Zeitgenossen war es offensichtlich, warum der Zar einen solchen Beinamen erhielt – unter seiner Herrschaft wurden die Khanate Kasan und Astrachan, die Überreste der zerfallenen Goldenen Horde, erobert. Von ihnen übernahmen die Russen östliche Rituale und Bräuche, die vor allem bei Festen und Zeremonien zum Tragen kamen.

Aufnahme der Herrscher der eroberten Staaten in den Dienst des Zaren

Russische Gesandtschaft an den Heiligen Römischen Kaiser Maximilian II. in Regensburg, 1576.

Shakko (CC BY-SA 4.0)Ein namentlich unbekannter englischer Kaufmann, der Iwan den Schrecklichen im Jahr 1557 besuchte, schrieb: „Als das Abendessen kam, wurden wir in den Speisesaal des Zaren geführt. <...> Am obersten Ende des einen [Tisches] saßen Seine Majestät, dessen Bruder und der gefangene Zar von Kasan.“

Für den „Schrecklichen“ war es wichtig, Ausländern zu zeigen, dass das Khanat Kasan erobert worden war und sein letzter Herrscher im Dienste des russischen Zaren stand. Der Engländer bezeichnete als „gefangenen Zar“ Khan Jadygar Muhammed, der nach der Einnahme von Kasan 1552 in den Dienst von Iwan dem Schrecklichen trat und später auf den Namen Simeon Kasajewitsch getauft wurde. Beim Bankett des Zaren wurde ihm die höchste Ehre zuteil – als Khan galt er dem Zaren gleichgestellt und saß an seinem Tisch.

Heirat mit Adligen aus eroberten Gebieten

Simeon Bekbulatowitsch von einem unbekannten Maler, zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Simeon Bekbulatowitsch, der Neffe der zweiten Frau des Zaren, war demnach der Neffe des Zaren.

GemeinfreiDie zweite Frau von Zar Iwan, mit der er acht Jahre lang zusammenlebte, war Marija Temrjukowna (vor der Taufe von Kutschenej), eine Fürstentochter aus Tscherkassy. Ihr Neffe war Zarewitsch Sajn-Bulat, der von Simeon Bekbulatowitsch russisch-orthodox getauft wurde. Ihr Bruder war Saltankul, der in Russland zu Michail Tscherkasski wurde und ein militärischer Anführer war. Simeon regierte das Land 1575 sogar elf Monate lang nach dem Willen Iwans des Schrecklichen.

>>> Wie wurde aus einem tatarischen Khan der Großfürst von Moskau?

Das Knüpfen von Familienbanden mit dem Adel der eroberten Länder ist eine östliche Tradition, die von den Khans der Horde nach Russland gebracht wurde. Bereits im 14. Jahrhundert verheiratete der Herrscher der Goldenen Horde, der usbekische Khan, seine eigene Schwester Kontschaka, die von Agafia russisch-orthodox getauft worden war, mit dem Moskauer Fürsten Juri Danilowitsch. Der Vater Iwans des Schrecklichen, der Moskauer Fürst Wassilij III., heiratete Solomonia Saburowa (ihr Clan stammte vom tatarischen Adel ab, der nach Russland übergesiedelt war). Wassilij III. verheiratete seine Schwester Jewdokija mit dem Tatarenfürsten Kudaj-Kul, dem Sohn des Khans von Kasan.

Die zweite Frau Wassilijs III. war Jelena Glinskaja. Die Fürsten Glinskij behaupteten, dass sie von Mansur, dem Sohn des Temniks der Horde Mamaj, abstammen. Jelena Glinskaja wurde die Mutter Iwans des Schrecklichen.

Übernahme der Kronen der eroberten Herrscher

Die Kronen des Moskauer Zarenreichs in der Waffenkammer des Kremls.

Shakko/WikipediaDie Mütze des Monomachs, die Hauptkrone der Moskauer Fürsten seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, symbolisierte die Herkunft der Macht der Moskauer Herrscher von den Kiewer Fürsten. Bei Empfängen von Botschaftern wurden jedoch die Kronen anderer Königreiche – Astrachans, Kasans und der sibirischen Khanate – auf Podesten und Tischen in der Nähe des Throns aufgestellt, um die Macht des russischen Zaren über diese Königreiche zu unterstreichen. Diese „Mützen“ waren auch obligatorischer Bestandteil der Krönungszeremonien.

Übergabe der Waffen vor dem Betreten des Zarenhofs

"Iwan der Schreckliche. Eine englische Gesandtschaft" von Ewgeny Danilewsky. Man beachte, dass die ausländischen Gesandten ohne ihre Waffen abgebildet sind.

Atelier der Militärkünstler, benannt nach M.B. GrekowAus der diplomatischen Tradition der Goldenen Horde übernahmen die Russen die Regel, dass niemand den Hof des Zaren mit Waffen betreten durfte. So lautete die Regel in Saraj, der Hauptstadt der Hordenfürsten. Auch die europäischen Diplomaten, die aufgrund ihres Ehrenkodex stets Waffen tragen mussten, waren gezwungen, ihre Schwerter beim Betreten des Kremls abzulegen.

Kombination diplomatischer Empfänge mit einem Festgelage

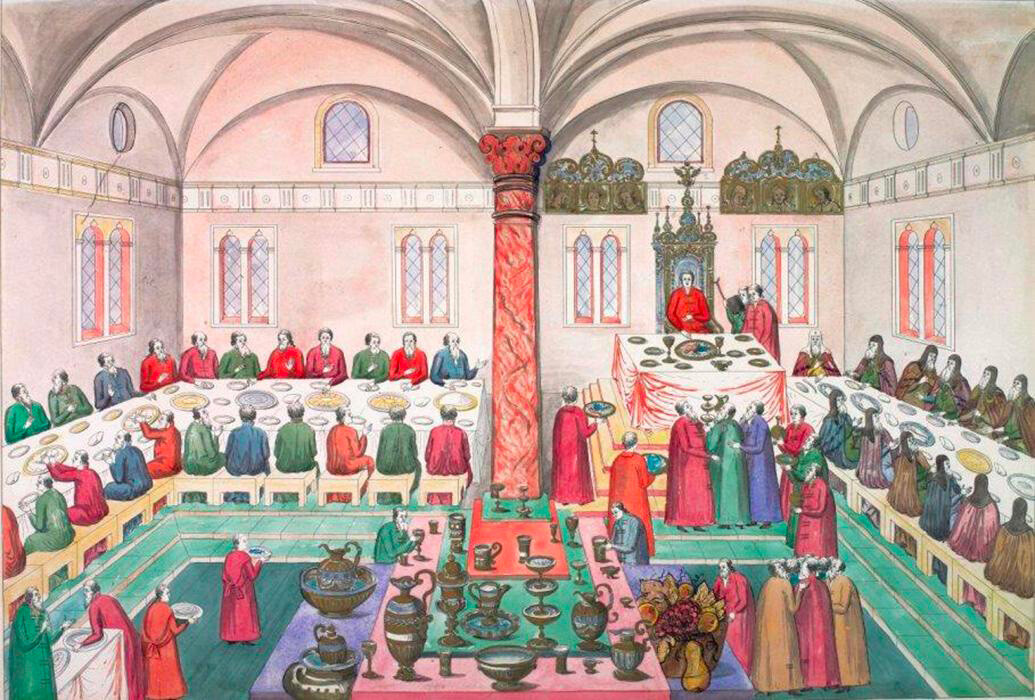

Das Festmahl im Palast der Facetten, eine Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert.

Moskauer Kreml-MuseenIn den mongolischen Palästen wurde vor einem diplomatischen Empfang eine Schale mit Kumis (vergorener Stutenmilch) gereicht – der Khan selbst trank daraus, dann alle anderen, einschließlich des empfangenen Botschafters. Bei russischen Empfängen bildete dagegen das Trinken von Wein „aus der Hand des Zaren“, d. h. aus einem in seinem Auftrag gereichten Becher, den Abschluss des Empfangs. Besonders angesehene Botschafter wurden dann zum Festmahl des Zaren eingeladen.

Verwendung orientalischer Details in der Kleidung und bei Zeremonien

Russische Postkarte von Iwan dem Schrecklichen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Michael Nicholson/Corbis/Getty ImagesSeit den Zeiten Iwans des Schrecklichen trugen die russischen Herrscher eine Tafja, eine runde Stoffmütze, die den Hinterkopf fest umschloss. Zar Iwan rasierte sich, wie es bei den Befehlshabern seiner Zeit, auch bei denen der Goldenen Horde, üblich war, den Kopf, da lange Feldzüge ein Nährboden für ansteckende Krankheiten sein konnten. Es galt als unschicklich, mit einer Glatze herumzulaufen, daher trugen der Zar und die Bojaren eine Tafja – entweder bei Bedarf mit einer zweiten Kopfbedeckung oder nur diese allein. Die Alltags-Tafjas waren sehr schlicht, während die Festtags-Tafjas mit Goldstickerei und teuren Edelsteinen verziert waren.

Die Eigentümlichkeiten der Horde wurden im zeremoniellen Erscheinungsbild der russischen Zaren beibehalten. Ihre zeremoniellen Wachen, die so genannten рынды (ryndý, dt.: Ritter) trugen den Sajdak, Bogen und Köcher der Horde, und waren in ein Festgewand gekleidet, das Terlik genannt wurde.

Indem sie die östlichen Eigentümlichkeiten und Gegenstände in ihr Zeremoniell aufnahmen, zeigten die russischen Zaren ihren neuen Untertanen, der Bevölkerung der ehemaligen Khanate, dass ihr neuer Zar die vertrauten Attribute der Macht besaß.

Verwendung der Tugra im Schriftverkehr

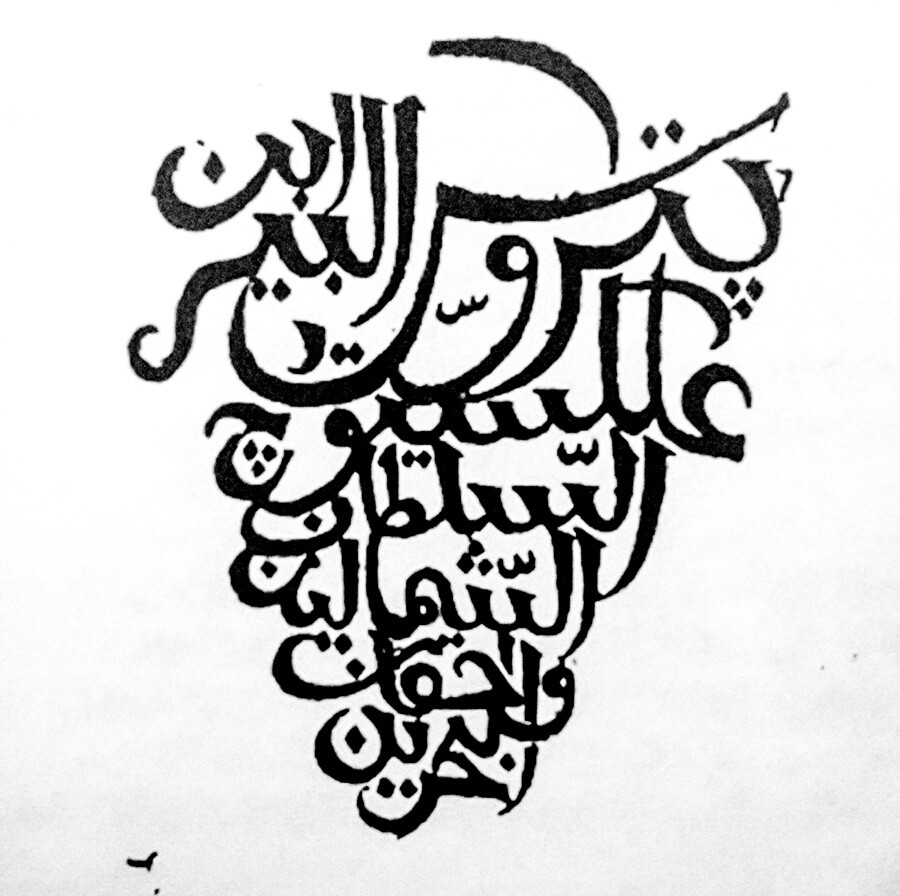

Die Tugra von Peter dem Großen.

Staatliches Museum für Orientalische KunstDie russischen Zaren hatten eine besondere „Unterschrift“ für die Korrespondenz mit der muslimischen Welt – den verbliebenen Khans der Goldenen Horde und den Sultanen des Osmanischen Reiches. Sie wurde Tugra genannt und war eine besondere Signatur eines Herrschers, die er auf alle seine ausgehenden Dokumente setzte. In ihrer diplomatischen Korrespondenz mit dem Orient wollten die russischen Zaren die in der muslimischen Welt verständlichen Symbole der Macht verwenden.

Die erste Tugra der Zaren stammt aus dem Jahr 1620. Der letzte russische Herrscher, der sie im Schriftverkehr verwendete, war Peter der Große. Peter der Erste, Sohn von Alexej, Padischah von Russland, so lautete die Tugra des russischen Zaren in der Übersetzung aus dem Altosmanischen.

Erst unter Peter dem Großen wurde die Abhängigkeit des russischen Staates von den Khanen beendet. Was das Zeremoniell und die Kleidung bei Hofe anbelangt, so beschloss Peter, die alten Moskauer Traditionen endgültig aufzugeben, ließ seine Untertanen sich nach europäischer Manier kleiden und führte neue Hofregeln ein – so wurden beispielsweise bei Zeremonien die Kronen des Russischen Reiches anstelle der der Khane verwendet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.

Abonnieren Sie

unseren kostenlosen Newsletter!

Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!